明日の豊かさにむけて

|

|

|

出典:日経新聞

|

|

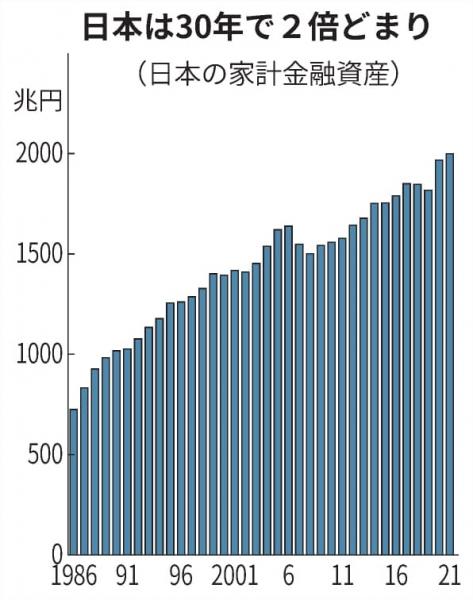

日本の家計における金融資産は昨年末、初めて2000兆円を突破。その54%超が現預金となっています。(日銀の資金循環統計による。)一方、米国の家計金融資産における現預金は13%に過ぎません。日米の現預金格差は統計が発表される都度話題にはなるのですが、一向に日本の現金偏重が変わることがありませんでした。

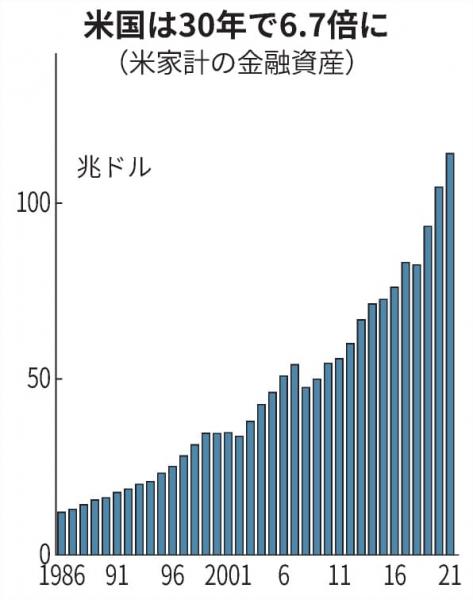

何故そのようなことになっているのかにつき諸説ありますが、日本人はリスクを取ることに消極的で、資産を増やすよりも安全安心を選好するから等、人種の違いにその根拠を求める論調が多かったようです。米国の金融資産の51%が株式、投資信託であり日本のそれが、14%なので現預金と株、投信の割合が日米で見事に真逆となっています。

単なる保有資産割合の違いだけなら人種による好みの違いで済まされる話かもしれません。しかし、国民の金融資産がどの位増えて来たのかという比較をしたとき、本当にこのままで良いのか大きな疑問がわいてきます。30年前と比較した国民金融資産高は日本が2倍ですが、米国は6.7倍です。つまり30年間のうちに米国人は日本人を遥かに上回るスピードで豊かになっているのです。そしてその差を生み出したのは各人がどのような資産を保有していたのか、という点に大きく依存していたと言えるでしょう。

もう一つ重大な問題は、どんな資産を持っているのかが人々の意識にも影響を与えるということです。自分たちの生活の安定、安心は、持っている資産の量に左右されるとも言えます。保有資産の半分が株や投信であった場合、その資産が増えているのか減っているのかは国民の大きな関心事となります。どのようにしたら豊かになれるのかに関心があれば、投資をする企業や資産クラス(株なのか、債券なのか等)さらには経済全体の動きにも興味をもたざるを得ないでしょう。また政治家が国としての成長にどのようなスタンスで臨んでいるのか等、政治に対しても無関心ではいられないはずです。

日本は20年にもわたってデフレが続いてきた珍しい国です。デフレ下では物価が下がってゆく一方、貨幣の価値は相対的にあがってゆくので、資産の半分以上を現金で持っていても何の問題もありませんでした。しかし、その結果何が起きたでしょうか。諸外国と比較して平均的個人の豊かさの大幅な低下です。また、デフレになると賃金もあがりません。国力はGDPで表せますがGDPの60%以上を占める消費が抑えられてしまった結果、30年間の日本のGDP増加率は20%、米国は350%と国力(GDP)においても大きな差がついてしまったということです。

投資にはリスクがつきものです。特に昨今のような複合リスクが世界を覆うような状況下、株、債券、投信等殆ど全てのアセットクラスが大きく変動しています。プロの投資家でも対応が難しい局面。あえてこの嵐の中、船を漕ぎ出す必要はありません。

しかし世界経済がどのように変容を遂げるのか、興味と関心を持ち続けることを怠るべきではありません。今後も同じような変動が起きることは経済の宿命、その時自分ならどうするか考えておく。このことが、明日のリスクを回避し、豊かさに繋がる道標となるはずです。

何故そのようなことになっているのかにつき諸説ありますが、日本人はリスクを取ることに消極的で、資産を増やすよりも安全安心を選好するから等、人種の違いにその根拠を求める論調が多かったようです。米国の金融資産の51%が株式、投資信託であり日本のそれが、14%なので現預金と株、投信の割合が日米で見事に真逆となっています。

単なる保有資産割合の違いだけなら人種による好みの違いで済まされる話かもしれません。しかし、国民の金融資産がどの位増えて来たのかという比較をしたとき、本当にこのままで良いのか大きな疑問がわいてきます。30年前と比較した国民金融資産高は日本が2倍ですが、米国は6.7倍です。つまり30年間のうちに米国人は日本人を遥かに上回るスピードで豊かになっているのです。そしてその差を生み出したのは各人がどのような資産を保有していたのか、という点に大きく依存していたと言えるでしょう。

もう一つ重大な問題は、どんな資産を持っているのかが人々の意識にも影響を与えるということです。自分たちの生活の安定、安心は、持っている資産の量に左右されるとも言えます。保有資産の半分が株や投信であった場合、その資産が増えているのか減っているのかは国民の大きな関心事となります。どのようにしたら豊かになれるのかに関心があれば、投資をする企業や資産クラス(株なのか、債券なのか等)さらには経済全体の動きにも興味をもたざるを得ないでしょう。また政治家が国としての成長にどのようなスタンスで臨んでいるのか等、政治に対しても無関心ではいられないはずです。

日本は20年にもわたってデフレが続いてきた珍しい国です。デフレ下では物価が下がってゆく一方、貨幣の価値は相対的にあがってゆくので、資産の半分以上を現金で持っていても何の問題もありませんでした。しかし、その結果何が起きたでしょうか。諸外国と比較して平均的個人の豊かさの大幅な低下です。また、デフレになると賃金もあがりません。国力はGDPで表せますがGDPの60%以上を占める消費が抑えられてしまった結果、30年間の日本のGDP増加率は20%、米国は350%と国力(GDP)においても大きな差がついてしまったということです。

投資にはリスクがつきものです。特に昨今のような複合リスクが世界を覆うような状況下、株、債券、投信等殆ど全てのアセットクラスが大きく変動しています。プロの投資家でも対応が難しい局面。あえてこの嵐の中、船を漕ぎ出す必要はありません。

しかし世界経済がどのように変容を遂げるのか、興味と関心を持ち続けることを怠るべきではありません。今後も同じような変動が起きることは経済の宿命、その時自分ならどうするか考えておく。このことが、明日のリスクを回避し、豊かさに繋がる道標となるはずです。