Blogブログ

2026.01.12

タコが上げたマーケット

2025年の株式市場は日米ともに急激な上昇となりました。トランプ政権は4月、全輸入品に10%の関税を課し加えて国別に税率を上乗せ。通常このような政策は世界の景気後退を招くので株価下落になりこそすれ、上昇することは無いはずです。実際、発表後の株価は大幅に下落しパニック売りを招き一日の下げ幅は歴代3位となりました。しかしその3日後には急激に上昇し歴代2位の上昇をみせました。

かくも激しい変動の理由は、あまりの株価下落に驚いた大統領が関税の 90 日間の一時停止を発表したからです。この事態の対処には財務長官ベッセント氏の影響が大きか ったと伝えられています。

トランプ大統領は世界を驚かすような政策を打ち出しますが、反応が大き過ぎるとすぐにひっこめるということで、TACO(Trump always chickens out トランプはいつでもビビってやめるとファイナンシャル・タイムスのコラムニストに揶揄されています。しかしなんと言われようと、あそこで急激な方向転換をしていなかったら昨年の株式市場は惨憺たる状況になっていたことは想像に難くありません

その後、一時 125%まで引き上げられた中国への関税も10%に変更されました。報復関税の応酬を経て11月に中国の打ち出したレアアース輸出規制にビビッて再び TACO が出たからですが、結果として世界経済の安定は保たれ株価も上昇しました。

トランプ政権が相互関税を導入したのは米国の貿易赤字への対策としてです。赤字額が増加の一途をたどっていたのでこれは国家の「非常事態」であると認定した訳です。米国憲法上関税を決定する権限があるのは議会であり、議会が 1977 年に制定した IEEPA(国際緊急経済権限法)によれば大統領が「国家非常事態」を宣言した場合に、同法に基づく経済措置を発動できることになっています。しかしそもそも貿易赤字拡大は「国家非常事態」なのでしょうか

大統領の権限等についての司法判断は米国連邦最高裁判所によってなされることになっています。下級裁判所の判断と異なり最終判断となるので政権敗訴となれば支払われた関税の還付が必要となります。これは米国財政に大きな影響を及ぼし株価への影響も避けられないと思われます。26 年の株式市場への大きな不安要因となりそうです。

かくも激しい変動の理由は、あまりの株価下落に驚いた大統領が関税の 90 日間の一時停止を発表したからです。この事態の対処には財務長官ベッセント氏の影響が大きか ったと伝えられています。

トランプ大統領は世界を驚かすような政策を打ち出しますが、反応が大き過ぎるとすぐにひっこめるということで、TACO(Trump always chickens out トランプはいつでもビビってやめるとファイナンシャル・タイムスのコラムニストに揶揄されています。しかしなんと言われようと、あそこで急激な方向転換をしていなかったら昨年の株式市場は惨憺たる状況になっていたことは想像に難くありません

その後、一時 125%まで引き上げられた中国への関税も10%に変更されました。報復関税の応酬を経て11月に中国の打ち出したレアアース輸出規制にビビッて再び TACO が出たからですが、結果として世界経済の安定は保たれ株価も上昇しました。

トランプ政権が相互関税を導入したのは米国の貿易赤字への対策としてです。赤字額が増加の一途をたどっていたのでこれは国家の「非常事態」であると認定した訳です。米国憲法上関税を決定する権限があるのは議会であり、議会が 1977 年に制定した IEEPA(国際緊急経済権限法)によれば大統領が「国家非常事態」を宣言した場合に、同法に基づく経済措置を発動できることになっています。しかしそもそも貿易赤字拡大は「国家非常事態」なのでしょうか

大統領の権限等についての司法判断は米国連邦最高裁判所によってなされることになっています。下級裁判所の判断と異なり最終判断となるので政権敗訴となれば支払われた関税の還付が必要となります。これは米国財政に大きな影響を及ぼし株価への影響も避けられないと思われます。26 年の株式市場への大きな不安要因となりそうです。

2025.07.03

驚きのマカオ

まもなく参院選が始まります。各党の論点の中心は給付金。これを消費税で行うか、定額給付で行うかということであります。インフレで生活が圧迫されているので、国民の一番の関心事は政治がこの問題にどのように向き合ってくれるのかということになります。

今後インフレが年々高まっていくなら、できるだけ効果の高い生活支援対策を講じてほしい。そうした多数の願望に答えて国民の評価を勝ち取るかが争点と考えているのでしょう。その対策の1つとして消費税率の引き下げが各党から出ています。

この主張の問題点は財源です。我が国の債務残高はGDP比2.5倍に達しており支出の多くを国債発行に依存しています。

過度の国債依存は金利の上昇を招きますが、それは日本や国民の重大な損失につながります。金利の急激な上昇がいつ起きるか誰にも判らないところに問題の恐ろしさがあります。

短期的にはそんなことは起きないだろうということで、赤字国債はここまで膨張してきました。確かに今までのところ何も起きていません。今回も大丈夫だろうということで、候補者は国民の期待に寄り添った政策を打ち出して国会の議席を狙いにゆきます。しかし、これにより財政破綻が現実のものとなった時、ワリを食うのは国民です。国会の椅子を勝ち取った議員は国民の支持を得て実行しただけなので責任を問われることはありません。

世界を見渡すとこうした不安とは無縁の場所があります。例えばマカオ。この国(特別行政区)において消費税は0です。何を買おうが、食べようが、どんな高級なホテルに宿泊しようが消費税が課されることはありません。旅行者だけでなく、住民も同様。さらに住民は医療費(12歳以下と65歳以上)や学費(幼稚園から高校までの15年)も無料という住みやすさです。

これを可能ならしめているのがカジノを含むIR(統合型リゾート)からの収入です。カジノ総収入の35%が税金として徴収され、それがマカオ政府歳入の80%をしめています。これにより社会インフラ、社会福祉向上(教育、医療、住民への給付)が実現されています。

国民の負担を軽減し、同時に国の財源不足の心配をも払拭するということが見事に実現されています。国民や企業から徴収する税金をもって足らざるところを埋めるということだけをやっている限り、国も国民も不安から逃れることはできません。

国や自治体は、いかにして独自収益を確保するのかという方向に頭を切り替えるべきではないでしょうか。マカオのIRは大いに参考になると思います。

今後インフレが年々高まっていくなら、できるだけ効果の高い生活支援対策を講じてほしい。そうした多数の願望に答えて国民の評価を勝ち取るかが争点と考えているのでしょう。その対策の1つとして消費税率の引き下げが各党から出ています。

この主張の問題点は財源です。我が国の債務残高はGDP比2.5倍に達しており支出の多くを国債発行に依存しています。

過度の国債依存は金利の上昇を招きますが、それは日本や国民の重大な損失につながります。金利の急激な上昇がいつ起きるか誰にも判らないところに問題の恐ろしさがあります。

短期的にはそんなことは起きないだろうということで、赤字国債はここまで膨張してきました。確かに今までのところ何も起きていません。今回も大丈夫だろうということで、候補者は国民の期待に寄り添った政策を打ち出して国会の議席を狙いにゆきます。しかし、これにより財政破綻が現実のものとなった時、ワリを食うのは国民です。国会の椅子を勝ち取った議員は国民の支持を得て実行しただけなので責任を問われることはありません。

世界を見渡すとこうした不安とは無縁の場所があります。例えばマカオ。この国(特別行政区)において消費税は0です。何を買おうが、食べようが、どんな高級なホテルに宿泊しようが消費税が課されることはありません。旅行者だけでなく、住民も同様。さらに住民は医療費(12歳以下と65歳以上)や学費(幼稚園から高校までの15年)も無料という住みやすさです。

これを可能ならしめているのがカジノを含むIR(統合型リゾート)からの収入です。カジノ総収入の35%が税金として徴収され、それがマカオ政府歳入の80%をしめています。これにより社会インフラ、社会福祉向上(教育、医療、住民への給付)が実現されています。

国民の負担を軽減し、同時に国の財源不足の心配をも払拭するということが見事に実現されています。国民や企業から徴収する税金をもって足らざるところを埋めるということだけをやっている限り、国も国民も不安から逃れることはできません。

国や自治体は、いかにして独自収益を確保するのかという方向に頭を切り替えるべきではないでしょうか。マカオのIRは大いに参考になると思います。

2025.03.16

お化け屋敷の恐怖

お化け屋敷が怖いのはいつ、どんなお化けが、何処で出てくるのか判らないことです。さらに出口がどこにあるのか予測出来ないという恐怖も加わります。

最近の株式市場はお化け屋敷内の如し。トランプ氏が何を言うのか予測がつかず、発言内容が分かってもそれがどのように経済に影響を及ぼすのか判然としません。投資においては経済データや一国の政策が及ぼす影響を咀嚼しながら何を、いつ、どのくらい売買するかを決めるものですが、お化け屋敷市場ではそうした努力が徒労に終わるのでボラティリティー(価格変動の大きさ)が上昇することになります。

市場参加者がどのくらい恐怖にかられているのかを指数で示したものに恐怖とどん欲指数(Fear and Greed index CNN算出)があります。この指数は極度のどん欲(75~100)から極度の恐怖(0~25)まで貿易、財政の赤字25刻み5分割で示されています。ちなみに2月19日の数値は47で「中立」(neutral)を示していましたが2月26日には21の「極度の恐怖」(extreme fear)の状態に突入し、その後本日に至るまで「極度の恐怖」状況が続いています。

このような状況下、市場の動向予測はトランプ政権の発するシグナルの背景を考察することしかありません。その背景は貿易赤字と財政赤字をどのように黒字化するのかということであるように思えます。そのこと自体は一国にとって重要であり正面から取り組むべき課題です。

輸入品目に関税をかけ過剰な輸入を抑え込もうとしているのは貿易赤字を抑え込むためでしょう。また関税収入を増やすことは膨大な財政赤字を抑え込む助けにもなるというわけです。マスク氏が主導するDOGEは過剰な財政支出にメス(ナタ?)を入れ財政赤字を縮小させることが出来ると期待されてのものです。しかし今や36兆ドルにものぼる公的債務や2兆ドル近い財政赤字をこれら政策組み合わせで解決出来るでしょうか。効果より国家、国民に与える痛みが勝るのではないでしょうか。

先の第一次トランプ政権時(2017.1株式~2021.1)採られた政策は減税と財政支出の組み合わせでした。当時はこれ等が功を奏して株式市場は上昇しました。しかし今回と前回では経済社会状況が全く異なっています。一番の違いは一次と二次トランプ政権の間に起きたパンデミックによる経済社会変化です。

この時期コロナ禍対策として余儀なくされた財政支出により財政赤字は大幅に悪化。供給制約等から物価が急上昇、FRBは連続的利上げで臨みました。結果、パニックは収まりましたが副作用として過剰なマネーが市場に流れ込み株価がバブル的に押し上げられました。

このように異なる経済的背景下、関税政策を進めることは米国国内物価を押し上げインフレを助長するだけでなく景気後退を誘発することになります。また、さらに減税を行うとなれば財政支出の増大は避けられません。

トランプ政権が採用している政策と手法はスタグフレーション(景気後退とインフレの共存)に向かってしまう極めて危険な賭けのように思われます。お化け屋敷は遊園地の中だけに留めてほしいものです。

最近の株式市場はお化け屋敷内の如し。トランプ氏が何を言うのか予測がつかず、発言内容が分かってもそれがどのように経済に影響を及ぼすのか判然としません。投資においては経済データや一国の政策が及ぼす影響を咀嚼しながら何を、いつ、どのくらい売買するかを決めるものですが、お化け屋敷市場ではそうした努力が徒労に終わるのでボラティリティー(価格変動の大きさ)が上昇することになります。

市場参加者がどのくらい恐怖にかられているのかを指数で示したものに恐怖とどん欲指数(Fear and Greed index CNN算出)があります。この指数は極度のどん欲(75~100)から極度の恐怖(0~25)まで貿易、財政の赤字25刻み5分割で示されています。ちなみに2月19日の数値は47で「中立」(neutral)を示していましたが2月26日には21の「極度の恐怖」(extreme fear)の状態に突入し、その後本日に至るまで「極度の恐怖」状況が続いています。

このような状況下、市場の動向予測はトランプ政権の発するシグナルの背景を考察することしかありません。その背景は貿易赤字と財政赤字をどのように黒字化するのかということであるように思えます。そのこと自体は一国にとって重要であり正面から取り組むべき課題です。

輸入品目に関税をかけ過剰な輸入を抑え込もうとしているのは貿易赤字を抑え込むためでしょう。また関税収入を増やすことは膨大な財政赤字を抑え込む助けにもなるというわけです。マスク氏が主導するDOGEは過剰な財政支出にメス(ナタ?)を入れ財政赤字を縮小させることが出来ると期待されてのものです。しかし今や36兆ドルにものぼる公的債務や2兆ドル近い財政赤字をこれら政策組み合わせで解決出来るでしょうか。効果より国家、国民に与える痛みが勝るのではないでしょうか。

先の第一次トランプ政権時(2017.1株式~2021.1)採られた政策は減税と財政支出の組み合わせでした。当時はこれ等が功を奏して株式市場は上昇しました。しかし今回と前回では経済社会状況が全く異なっています。一番の違いは一次と二次トランプ政権の間に起きたパンデミックによる経済社会変化です。

この時期コロナ禍対策として余儀なくされた財政支出により財政赤字は大幅に悪化。供給制約等から物価が急上昇、FRBは連続的利上げで臨みました。結果、パニックは収まりましたが副作用として過剰なマネーが市場に流れ込み株価がバブル的に押し上げられました。

このように異なる経済的背景下、関税政策を進めることは米国国内物価を押し上げインフレを助長するだけでなく景気後退を誘発することになります。また、さらに減税を行うとなれば財政支出の増大は避けられません。

トランプ政権が採用している政策と手法はスタグフレーション(景気後退とインフレの共存)に向かってしまう極めて危険な賭けのように思われます。お化け屋敷は遊園地の中だけに留めてほしいものです。

2025.01.13

会社立ち上げの理由

2024年新NISAが始まり、日本人の投資行動が変わりはじめました。

昨年1年間、株や投資信託に個人が投資した金額は1~11月で約12兆円と報じられています。売却益や配当に大判振舞の税制が導入されたのが理由と思われます。

不思議なことにアベノミクスが始まった13~14年ではほぼ同額、12兆円の売り越しとなっています。アベノミクスは三本の矢によって日本の経済に刺激を与えデフレからの脱却を目指した政策でした。結果として政策は効果を表し株価は大きく上昇するきっかけとなったにもかかわらず、個人は大幅に売り越しました

バブル崩壊以降、株式投資といえば損失という体験が染みついてしまった日本人は少しでも回復したら売って損失を抑えようとしたのかもしれません。しかし同時期(13~14年)外人投資家は16兆円を買い越しています。海外勢はアベノミクスの政策によって日本は成長を遂げるはずと考え積極的に買いに入ったということでしょう。

これは自慢ですが、わがβコンサルティング(株)も2013年に会社設立、法人として株式市場に参入しました。外国勢同様、チャンス到来と判断したからです。判断の理由は3本の矢がGDPの主たる構成要素の個人消費、企業、財政投資、貿易収支に有効に働きかけるはずと考えたからでした。(詳細はHPブログの2015.2.9 「潮目の変化の読み方」をご覧ください)

次期米財務長官に任命されたスコット・ベッセント氏はヘッジファンドのCEOですが、トランプ政権にウオール街の見識を持ち込むことを期待されて就任することになりました。氏は元安倍首相の三本の矢に倣った経済政策をトランプ氏に助言したと報じられています。(ウオールストリート・ジャーナル)また2013年には三本の矢政策をみて日本市場に参入し大きく儲けたと語っています。

本年2025年はいよいよトランプ政権が始動します。1月20日の正式開始に先駆けて様々な言動が世の中を騒がせています。米国の政策は日本一国のそれとは比較にならないほど大きなインパクトを世界に与えます。打ち出す政策がどのような影響を与えるのか、これまで以上にしっかりと目を見据えていく必要がありそうです。

昨年1年間、株や投資信託に個人が投資した金額は1~11月で約12兆円と報じられています。売却益や配当に大判振舞の税制が導入されたのが理由と思われます。

不思議なことにアベノミクスが始まった13~14年ではほぼ同額、12兆円の売り越しとなっています。アベノミクスは三本の矢によって日本の経済に刺激を与えデフレからの脱却を目指した政策でした。結果として政策は効果を表し株価は大きく上昇するきっかけとなったにもかかわらず、個人は大幅に売り越しました

バブル崩壊以降、株式投資といえば損失という体験が染みついてしまった日本人は少しでも回復したら売って損失を抑えようとしたのかもしれません。しかし同時期(13~14年)外人投資家は16兆円を買い越しています。海外勢はアベノミクスの政策によって日本は成長を遂げるはずと考え積極的に買いに入ったということでしょう。

これは自慢ですが、わがβコンサルティング(株)も2013年に会社設立、法人として株式市場に参入しました。外国勢同様、チャンス到来と判断したからです。判断の理由は3本の矢がGDPの主たる構成要素の個人消費、企業、財政投資、貿易収支に有効に働きかけるはずと考えたからでした。(詳細はHPブログの2015.2.9 「潮目の変化の読み方」をご覧ください)

次期米財務長官に任命されたスコット・ベッセント氏はヘッジファンドのCEOですが、トランプ政権にウオール街の見識を持ち込むことを期待されて就任することになりました。氏は元安倍首相の三本の矢に倣った経済政策をトランプ氏に助言したと報じられています。(ウオールストリート・ジャーナル)また2013年には三本の矢政策をみて日本市場に参入し大きく儲けたと語っています。

本年2025年はいよいよトランプ政権が始動します。1月20日の正式開始に先駆けて様々な言動が世の中を騒がせています。米国の政策は日本一国のそれとは比較にならないほど大きなインパクトを世界に与えます。打ち出す政策がどのような影響を与えるのか、これまで以上にしっかりと目を見据えていく必要がありそうです。

2024.11.25

持続的な悲惨ゴールに向かう世界

米国大統領選挙後、株式市場は勢いよく上昇しましたが長くは続かず下落から横ばいが続いています。原因は米国債の利回りの上昇。トランプ氏の施策が実現のものとなりつつあることで、市場はインフレリスクを警戒しており、これが債券利回りを押し上げています。

トランプ氏が選挙中から主張していた減税、関税引き上げ、移民抑制策はすべからくインフレにつながるもの。米国財政は悪化の一途をたどっているのに、今後さらに国債を発行することになれば利回りが上昇するのは自明の理です。また関税引き上げにより米国内への生産回帰を目指す自国第一主義を追求すれば米国のみならず世界にインフレと景気悪化をばらまくことになります。移民抑制策は労働力低下によるインフレの原因となります。

米国債利回り上昇は日米金利差拡大を通じて円安ドル高をもたらします。トランプ氏はドル安にすべきと主張していますが、実際は円安ドル高と反対方向にむかっています。IIF(国際金融協会)は世界の政府債務は2030年末にはコロナ禍前の3倍に膨らむと予測。新型コロナ対策として世界各国がカネをばらまいたからですが、これに加えて米国第一主義の施策分が加わるなら貨幣の価値は下落を免れません。

さすがにこれはまずいと考えたのか、イーロン.マスク氏にDCGE(政府効率化省)を主導させ歳出削減により過剰支出を終わらせるとの方針を打ち出しています。しかしマスク氏は

いくつもの企業CEOであり自社の利益と、米国民の利益との利益相反問題をどのように回避できるのでしょうか。

選挙に勝つために国民が望む目先の利益を提供するポピュリズム。長期的安寧よりも自分の利益、これは将来の世代につけが回ることを意味します。SDG(Sustainable Development Goals )のDが「発展」ではなく「悲惨な」(Disastrous)を意味する世界に向かうとするなら、我々は何をしておけばよいのでしょうか。今後の米国政策の行方をしっかりフォローしてゆく必要がありそうです。

トランプ氏が選挙中から主張していた減税、関税引き上げ、移民抑制策はすべからくインフレにつながるもの。米国財政は悪化の一途をたどっているのに、今後さらに国債を発行することになれば利回りが上昇するのは自明の理です。また関税引き上げにより米国内への生産回帰を目指す自国第一主義を追求すれば米国のみならず世界にインフレと景気悪化をばらまくことになります。移民抑制策は労働力低下によるインフレの原因となります。

米国債利回り上昇は日米金利差拡大を通じて円安ドル高をもたらします。トランプ氏はドル安にすべきと主張していますが、実際は円安ドル高と反対方向にむかっています。IIF(国際金融協会)は世界の政府債務は2030年末にはコロナ禍前の3倍に膨らむと予測。新型コロナ対策として世界各国がカネをばらまいたからですが、これに加えて米国第一主義の施策分が加わるなら貨幣の価値は下落を免れません。

さすがにこれはまずいと考えたのか、イーロン.マスク氏にDCGE(政府効率化省)を主導させ歳出削減により過剰支出を終わらせるとの方針を打ち出しています。しかしマスク氏は

いくつもの企業CEOであり自社の利益と、米国民の利益との利益相反問題をどのように回避できるのでしょうか。

選挙に勝つために国民が望む目先の利益を提供するポピュリズム。長期的安寧よりも自分の利益、これは将来の世代につけが回ることを意味します。SDG(Sustainable Development Goals )のDが「発展」ではなく「悲惨な」(Disastrous)を意味する世界に向かうとするなら、我々は何をしておけばよいのでしょうか。今後の米国政策の行方をしっかりフォローしてゆく必要がありそうです。

2024.08.15

BAD NEWS IS BAD NEWS

8月初旬、株式市場は大暴落の洗礼をうけました。5日の日経平均下落幅は1987年のブラック・マンデーを超えて史上最悪の下落です。ことの本質は米国の失業率が上昇し続けていることにあります。(3月3.8%→7月4.3%)

日本株の下落幅が大きかったのは円キャリートレードの巻き戻しと言われています。日銀の利上げに驚いた海外投資家が保有していた膨大な「円売り、日本株買い」ポジションの反対売買を迫られたということです。またオプションの売り手が無限大の損失を回避するため先物を売ったことが日本株の下落に拍車をかけたというのも事実と思われます。

しかし日米共に株価が下落したのは失業率の上昇と雇用統計の予想を上回る悪化というマクロ要因によるというべきでしょう。米国においてはこれまでBAD NEWS IS GOOD NEWSと言われていました。失業率上昇など通常ならBAD NESと考えられる出来事はインフレを抑え込むGOOD NEWSとみなされてきました。インフレが進んでしまうと金利を引き上げねばならず株式市場にとってはネガティブな要因と見なされてきたからです。

ところが8月2日に発表された失業率、雇用統計の悪化というニュースは一転、リセッションを示唆するBAD NEWSだと市場は感じ始めました。今回の株価下落は恐れるべき対象がインフレから景気後退に変わったことを示唆しているとみるのが自然ではないでしょうか。

今後FRBは景気後退を避けるべく政策金利の引き下げを加速すると思われます。これによりソフトランディングを実現できれば良いのですが、米国政治の先行きには黒い大きな雲が沸き上がってきつつあります。民主、共和両党がともに標ぼうしている減税政策、この政策の行く末に見えるインフレがそれです。ただでも大きな財政赤字を抱えている米国が減税を実行し続けるとなると多額の米国債券を発行せざるを得ません。金融市場はどこかで米国債の吸収を諦めることになるでしょう。

Black Monday当時前後、米国のインフレと政策金利の動きをみると今後起きてくるかも知れない出来事のシナリオのように見えます。85年のプラザ合意当時インフレ率は3.63%、政策金利は8.0%でした。翌86年インフレ率は1.94%、政策金利は年末6.0%と大幅に下がっています。ところが87年に入るとインフレ率は再び3.58%に上昇、政策金利も年末7.5%に。そして同年10月20日Black Monday発生。米国インフレ率はその後も上昇を続け90年には5.42%に達しました。

現在世界を取り巻く環境は不動産、貿易、地政学リスクなどに加えて過去最大の世界債務拡大(GDP比98.1% IIF公表)という

状況にあり米国選挙後にはこの数値はさらに悪化の道をたどると見込まれます。

大暴落は今回をもって終了ということにはならないと考えておいた方が良さそうです。

日本株の下落幅が大きかったのは円キャリートレードの巻き戻しと言われています。日銀の利上げに驚いた海外投資家が保有していた膨大な「円売り、日本株買い」ポジションの反対売買を迫られたということです。またオプションの売り手が無限大の損失を回避するため先物を売ったことが日本株の下落に拍車をかけたというのも事実と思われます。

しかし日米共に株価が下落したのは失業率の上昇と雇用統計の予想を上回る悪化というマクロ要因によるというべきでしょう。米国においてはこれまでBAD NEWS IS GOOD NEWSと言われていました。失業率上昇など通常ならBAD NESと考えられる出来事はインフレを抑え込むGOOD NEWSとみなされてきました。インフレが進んでしまうと金利を引き上げねばならず株式市場にとってはネガティブな要因と見なされてきたからです。

ところが8月2日に発表された失業率、雇用統計の悪化というニュースは一転、リセッションを示唆するBAD NEWSだと市場は感じ始めました。今回の株価下落は恐れるべき対象がインフレから景気後退に変わったことを示唆しているとみるのが自然ではないでしょうか。

今後FRBは景気後退を避けるべく政策金利の引き下げを加速すると思われます。これによりソフトランディングを実現できれば良いのですが、米国政治の先行きには黒い大きな雲が沸き上がってきつつあります。民主、共和両党がともに標ぼうしている減税政策、この政策の行く末に見えるインフレがそれです。ただでも大きな財政赤字を抱えている米国が減税を実行し続けるとなると多額の米国債券を発行せざるを得ません。金融市場はどこかで米国債の吸収を諦めることになるでしょう。

Black Monday当時前後、米国のインフレと政策金利の動きをみると今後起きてくるかも知れない出来事のシナリオのように見えます。85年のプラザ合意当時インフレ率は3.63%、政策金利は8.0%でした。翌86年インフレ率は1.94%、政策金利は年末6.0%と大幅に下がっています。ところが87年に入るとインフレ率は再び3.58%に上昇、政策金利も年末7.5%に。そして同年10月20日Black Monday発生。米国インフレ率はその後も上昇を続け90年には5.42%に達しました。

現在世界を取り巻く環境は不動産、貿易、地政学リスクなどに加えて過去最大の世界債務拡大(GDP比98.1% IIF公表)という

状況にあり米国選挙後にはこの数値はさらに悪化の道をたどると見込まれます。

大暴落は今回をもって終了ということにはならないと考えておいた方が良さそうです。

2024.05.20

為替でワリを食う日本人

円安ドル高が様々な問題を提起しています。この連休、コロナ期のリベンジとして海外旅行を考えていた人々は旅費の高騰に驚いて行く先を変更した人も多かったことでしょう。このところの急激な円安にお得感を感じたのは海外からの観光客のみで、日本人旅行者は恨めし気に高い旅費を眺めていたはずです。

円安は輸入物価を押し上げるので、日常の買い物においても価格の高騰との闘いを余儀なくされます。物価以上に給料が上がらなかった人達はインフレに苦しめられ続けることになります。

国としても為替介入、口先介入などを通じて急激な円安を止めようと奮闘していますが問題の根本が日米金利差の大きさにあるので米国が金利を引き下げるか、日本が金利引き上げを行うかしなければ根本的解決にはつながりません。どちらも金利を変更するにはマクロ的経済状況の変化を待つしかないのでしょう。米国のインフレが収まるか、日本の経済が大きく上向いてくることを待つということです。

取りうる対策が限られているなかで、ドル売り円買いにつながる方法を考える必要があります。例えば日本企業が海外で保有しているドルを売って日本に還流させるなどです。殆どの場合日本企業は海外で稼いだドルを現地で投資に使ったり、運用したりしているので還流が起こりません。しかしそれ以外にも還流を妨げている理由があります。海外からの送金手数料がその一つです。

日本企業が海外で稼いだドルを日本国内に還流させるとドル売り円買いとなります。ところが海外で稼いだドルを日本に持ち込むと多額の手数料が発生します。送金手数料がもっと安ければ日本への送金により国内投資が増える可能性が高まるのではないでしょうか。海外に留保されている資金を日本にスムーズに還流させられれば円安ドル高の解消に貢献します。

日本のメガバンクは銀行間送金にスウィフトを使っており、複数の銀行を中継するので手数料は高額です。海外からの送金額の5%に加えて1$2円の為替手数料が課されることもあります。送金手数料がこれほど高額なら海外子会社の留保資金は現地で、ということにならざるを得ないでしょう。

最近では銀行以外の資金移動業者が増えておりこれを使うと送金時間や手数料は極めて有利になっています。現在は当該業者の認可や送金額に制限がかかっているため日本への送金が実施しにくいのが現状。認可の拡大や制限の縮小が円安問題の解決対策としてとりうる数少ない方法の一つとなるのではないでしょうか。

円安は輸入物価を押し上げるので、日常の買い物においても価格の高騰との闘いを余儀なくされます。物価以上に給料が上がらなかった人達はインフレに苦しめられ続けることになります。

国としても為替介入、口先介入などを通じて急激な円安を止めようと奮闘していますが問題の根本が日米金利差の大きさにあるので米国が金利を引き下げるか、日本が金利引き上げを行うかしなければ根本的解決にはつながりません。どちらも金利を変更するにはマクロ的経済状況の変化を待つしかないのでしょう。米国のインフレが収まるか、日本の経済が大きく上向いてくることを待つということです。

取りうる対策が限られているなかで、ドル売り円買いにつながる方法を考える必要があります。例えば日本企業が海外で保有しているドルを売って日本に還流させるなどです。殆どの場合日本企業は海外で稼いだドルを現地で投資に使ったり、運用したりしているので還流が起こりません。しかしそれ以外にも還流を妨げている理由があります。海外からの送金手数料がその一つです。

日本企業が海外で稼いだドルを日本国内に還流させるとドル売り円買いとなります。ところが海外で稼いだドルを日本に持ち込むと多額の手数料が発生します。送金手数料がもっと安ければ日本への送金により国内投資が増える可能性が高まるのではないでしょうか。海外に留保されている資金を日本にスムーズに還流させられれば円安ドル高の解消に貢献します。

日本のメガバンクは銀行間送金にスウィフトを使っており、複数の銀行を中継するので手数料は高額です。海外からの送金額の5%に加えて1$2円の為替手数料が課されることもあります。送金手数料がこれほど高額なら海外子会社の留保資金は現地で、ということにならざるを得ないでしょう。

最近では銀行以外の資金移動業者が増えておりこれを使うと送金時間や手数料は極めて有利になっています。現在は当該業者の認可や送金額に制限がかかっているため日本への送金が実施しにくいのが現状。認可の拡大や制限の縮小が円安問題の解決対策としてとりうる数少ない方法の一つとなるのではないでしょうか。

2024.04.08

進化を止めないジャンパー

昔、イタリアで買った茶色のジャンパーの穴をかがって着ることにしました。茶色のジャンパーをトレードマークとしているこの人にあやかりたいと思ったからです。ところがいそいそと着用に及んだ翌日、新聞を広げるとなんとその人のジャンパーは黒に代わっていました。

今回発表されたGB200という新型半導体に使用されているBlackwellというバージョンアップされたGPU(グラフィック用演算装置)にちなんだものなのでしょう。

その人の名はジェン・スン・ファン、言わずと知れたエヌビディアのCEOであります。同社はデータセンター向けGPUで92%のシェアを握っています。AIがデータを学習し、推論(生成AIが質問に答える機能)するには計算能力がモノをいいますがその能力はデータセンター内のサーバーによって供給されます。能力を高めるには膨大な計算が必要で、この演算を並列してこなし高い精度で提供できるのがGPUです。

エヌビディアの強みはこの製品である半導体に限られないところにあります。GPUを導入した企業がその能力をいかんなく発揮できるよう、当該企業の開発者の開発を初期段階から手助けするソフト(CUDA)を提供しているので、400万人を超える各企業の開発者はエヌビディアによって囲い込まれていることになります。

さらにファンCEOが今回披露した新型半導体GB200はGPUにCPU(中央演算装置)を組み合わせたサーバーで、生成AIの推論の性能を30倍に高めると言われています。学習機能のみならず推論にも強い製品を提供するならAI半導体という市場において追随を許さない地位を獲得することになるでしょう。

今後の社会では様々な産業分野においてAI半導体が必須のものとなると言われています。医療、創薬、デジタルツイン(工場や現場をデジタル上で再現するもの)

のシステム開発、気候や災害の予測などおよそ世の中に存在する産業でAI半導体のお世話にならない業界は稀だと思われます。

今後のAI開発において極めて高いスピードを求められることを見越して発表された新製品。

AI時代を切り開く先端に君臨していながら、さらに社会のニーズを先取りして進化し続ける象徴。それがファン氏のジャンパーであるということです。

株価が1年で3倍超になったことに何の不思議もありません。

今回発表されたGB200という新型半導体に使用されているBlackwellというバージョンアップされたGPU(グラフィック用演算装置)にちなんだものなのでしょう。

その人の名はジェン・スン・ファン、言わずと知れたエヌビディアのCEOであります。同社はデータセンター向けGPUで92%のシェアを握っています。AIがデータを学習し、推論(生成AIが質問に答える機能)するには計算能力がモノをいいますがその能力はデータセンター内のサーバーによって供給されます。能力を高めるには膨大な計算が必要で、この演算を並列してこなし高い精度で提供できるのがGPUです。

エヌビディアの強みはこの製品である半導体に限られないところにあります。GPUを導入した企業がその能力をいかんなく発揮できるよう、当該企業の開発者の開発を初期段階から手助けするソフト(CUDA)を提供しているので、400万人を超える各企業の開発者はエヌビディアによって囲い込まれていることになります。

さらにファンCEOが今回披露した新型半導体GB200はGPUにCPU(中央演算装置)を組み合わせたサーバーで、生成AIの推論の性能を30倍に高めると言われています。学習機能のみならず推論にも強い製品を提供するならAI半導体という市場において追随を許さない地位を獲得することになるでしょう。

今後の社会では様々な産業分野においてAI半導体が必須のものとなると言われています。医療、創薬、デジタルツイン(工場や現場をデジタル上で再現するもの)

のシステム開発、気候や災害の予測などおよそ世の中に存在する産業でAI半導体のお世話にならない業界は稀だと思われます。

今後のAI開発において極めて高いスピードを求められることを見越して発表された新製品。

AI時代を切り開く先端に君臨していながら、さらに社会のニーズを先取りして進化し続ける象徴。それがファン氏のジャンパーであるということです。

株価が1年で3倍超になったことに何の不思議もありません。

2024.01.19

日本経済を押し上げるNISA

24年日本経済は過去と決別して明るい未来に向けて動き出したようです。新NISAに多額の資金が入り日本人の投資マインドが変わるかもしれないというのが大きな要因です。1人につき1800万円の枠が与えられ、利益が出ても無税という大盤振る舞い。売却しても翌年には使った枠が回復するとなれば、投資で利益が出せている限り利益は全額投資家のものとなります。

昨今の急激な日経平均の上昇は海外投資家の買いが原因ともいわれていますが、なぜ外国人は2024年に入っていきなり買い始めたのでしょうか。過去にも日本の状況が大きく変わるという判断により日本に資金が流れ込んだことは何度かありました(アベノミクス等)。日本の個人金融資産は50%以上が預金に滞留しておりこれが日本の常識とみなされていたところ、新NISAの導入が日本人のマインドを変えるはずだ、というのが外国勢の判断だったのかもしれません。

2023年の経済財政白書によると、月の消費支出は株を持つ世帯の方がどの世帯でも増えているという結果が出ていました。特に50歳以上の世帯では35,000円の差が出たと報道されています。日本において消費はGDPの50%以上を占めるので、株式投資をする人が増え儲けを実感できれば消費が増加し経済を活性化させることにつながることでしょう。

賃金上昇と投資を比較した場合、どちらがより消費マインドが刺激されるでしょうか。人間の心理に基づくなら後者ということになるのではないでしょうか。給料が今までよりも増えた場合、上昇分の一部は貯蓄に向かうでしょうが株で儲かったからいざ貯蓄を、と考える人は多くないと思われます。たとえ売却して利益を出さなくとも、含み益が大きくなると消費マインドが刺激されるという資産効果が生まれてきます。

投資をする際リターンは多い方がよいので、投資信託など投資商品を選ぶ場合過去の利益率が高いものを探すかもしれません。但しこの数値は為替の影響が含まれていること、あくまでも過去のものであって、将来を約束するものではないことに注意が必要なのは言を俟ちません。

例えば昨年のS&P500の投資信託上昇率が前年比36%であったとした場合ドル高の影響を除くと23%上昇に過ぎないというようなものです。 また22年との比較では23%上昇であっても、21年比較ではマイナス1%というようなことが起きています。

22年のS&P500は米国の急激な利上げ継続により歴史的下落を経験しました。また日米の金利差が拡大するにつれ円安ドル高が一挙に進みました。投資はマクロ経済変動の影響を大きく受けるので指数に投資する場合には常に金利、政策、為替等に気を配る必要があります。

また海外投信が日本からの資金流出につながるからといって日本の投信の方が良いというわけでもありません。幸い23年は日本株の上昇率が22年比28%となり、上げ幅は1989年以来の大きさでした。米国S&P500の上昇率は24%だったので4%上回っていました。

どんな対象に投資をしようと、各人が利益をしっかり確保するマインドが広がれば金融資産への投資が消費を刺激し結果として日本経済にも大きく貢献することになるということです。

昨今の急激な日経平均の上昇は海外投資家の買いが原因ともいわれていますが、なぜ外国人は2024年に入っていきなり買い始めたのでしょうか。過去にも日本の状況が大きく変わるという判断により日本に資金が流れ込んだことは何度かありました(アベノミクス等)。日本の個人金融資産は50%以上が預金に滞留しておりこれが日本の常識とみなされていたところ、新NISAの導入が日本人のマインドを変えるはずだ、というのが外国勢の判断だったのかもしれません。

2023年の経済財政白書によると、月の消費支出は株を持つ世帯の方がどの世帯でも増えているという結果が出ていました。特に50歳以上の世帯では35,000円の差が出たと報道されています。日本において消費はGDPの50%以上を占めるので、株式投資をする人が増え儲けを実感できれば消費が増加し経済を活性化させることにつながることでしょう。

賃金上昇と投資を比較した場合、どちらがより消費マインドが刺激されるでしょうか。人間の心理に基づくなら後者ということになるのではないでしょうか。給料が今までよりも増えた場合、上昇分の一部は貯蓄に向かうでしょうが株で儲かったからいざ貯蓄を、と考える人は多くないと思われます。たとえ売却して利益を出さなくとも、含み益が大きくなると消費マインドが刺激されるという資産効果が生まれてきます。

投資をする際リターンは多い方がよいので、投資信託など投資商品を選ぶ場合過去の利益率が高いものを探すかもしれません。但しこの数値は為替の影響が含まれていること、あくまでも過去のものであって、将来を約束するものではないことに注意が必要なのは言を俟ちません。

例えば昨年のS&P500の投資信託上昇率が前年比36%であったとした場合ドル高の影響を除くと23%上昇に過ぎないというようなものです。 また22年との比較では23%上昇であっても、21年比較ではマイナス1%というようなことが起きています。

22年のS&P500は米国の急激な利上げ継続により歴史的下落を経験しました。また日米の金利差が拡大するにつれ円安ドル高が一挙に進みました。投資はマクロ経済変動の影響を大きく受けるので指数に投資する場合には常に金利、政策、為替等に気を配る必要があります。

また海外投信が日本からの資金流出につながるからといって日本の投信の方が良いというわけでもありません。幸い23年は日本株の上昇率が22年比28%となり、上げ幅は1989年以来の大きさでした。米国S&P500の上昇率は24%だったので4%上回っていました。

どんな対象に投資をしようと、各人が利益をしっかり確保するマインドが広がれば金融資産への投資が消費を刺激し結果として日本経済にも大きく貢献することになるということです。

2023.11.17

潮目の変わった11月

米国10年債の利回り上昇が10月の株式市場を揺さぶりました。利回り上昇はインフレに加え、米国債務が過去最高を更新したことによる財政赤字拡大が主たる原因と思われます。株式市場は利回り上昇に翻弄される形で下げ続けてきました。

ところが11月に入って政策金利追加利上げ観測が後退、一転して株価は上昇。さらに3日に発表された労働市場に関するデータが予想に反して弱含みであったことの影響も大きく出ました。これまで労働市場が好調という指標が続いたため利上げを止める段階ではないと判断されていたのが今回の発表でひっくり返った訳です。世界の株価は急反発、日経平均も一日で758円上昇しました。

続いて14日発表された米国消費者物価が予想に反して低かったことが再び株価上昇に拍車をかけました。ここまでの米国インフレ上昇懸念が逆回転を始めたと捉えられ、再び世界の株価を押し上げ、15日の日経平均は824円の爆上げです。11月に入っての株価上昇は市場の潮目変化を示唆しているのかもしれません。労働需要の過熱が収まり、インフレが収束してゆくなら実に喜ばしいことではあります。

しかしもし、今後逆に失業率が上昇を続けてゆくならどうなるでしょうか。利上げ停止が宣言され、やがて利下げという局面に入ってゆくことでしょう。さらにそう遠くない将来リセッションに入ってゆく可能性も否定できません。一番の懸念事項は世界貿易の大幅縮小。中国やロシアに対する輸出規制、ブロック経済化等により世界のGDPが最大7%下押しされると見込まれています。(IMF)

また中国の不動産バブル崩壊が同国の経済下落を煽っており、中国の国力低下は世界の消費や投資、貿易に少なからざる打撃となると思われます。今後どのような道筋を辿るのか心配はぬぐえません。

欧州はインフレと景気後退の共存であるスタグフレーションに突入しておりロシア、ウクライナの戦争等によるエネルギー危機の影響を今後もさらに受けざるを得ないでしょう。欧州の株価もこれらを織り込んで低調な水準にとどまっています。

日本は幸いにも金利は低位にコントロールされていますが、日銀の国債大量買いにより恣意的に押し下げられているところ大なので、インフレが安定的に2%を上回ったと判断されれば、金利引き上げに転換するのもそう遠い話ではなさそうです。

今のところ米国の好調が世界景気を支える格好になっていますが、米国も商業不動産の低迷、4,000万人ともいわれる大学の学生ローン返済の開始、クレジットローンの返済デフォルト等下押しのリスクが堆積しつつあります。

米国の長期金利利回りが下がると株価が上がるという図式が繰り返されてきましたが、もし利回りが継続して低下を続けるなら、経済好調の支えを失った世界経済は厳しい時代という逆の潮目に巻き込まれることになります。株高に浮かれてばかりいるわけにはいかないのであります。

ところが11月に入って政策金利追加利上げ観測が後退、一転して株価は上昇。さらに3日に発表された労働市場に関するデータが予想に反して弱含みであったことの影響も大きく出ました。これまで労働市場が好調という指標が続いたため利上げを止める段階ではないと判断されていたのが今回の発表でひっくり返った訳です。世界の株価は急反発、日経平均も一日で758円上昇しました。

続いて14日発表された米国消費者物価が予想に反して低かったことが再び株価上昇に拍車をかけました。ここまでの米国インフレ上昇懸念が逆回転を始めたと捉えられ、再び世界の株価を押し上げ、15日の日経平均は824円の爆上げです。11月に入っての株価上昇は市場の潮目変化を示唆しているのかもしれません。労働需要の過熱が収まり、インフレが収束してゆくなら実に喜ばしいことではあります。

しかしもし、今後逆に失業率が上昇を続けてゆくならどうなるでしょうか。利上げ停止が宣言され、やがて利下げという局面に入ってゆくことでしょう。さらにそう遠くない将来リセッションに入ってゆく可能性も否定できません。一番の懸念事項は世界貿易の大幅縮小。中国やロシアに対する輸出規制、ブロック経済化等により世界のGDPが最大7%下押しされると見込まれています。(IMF)

また中国の不動産バブル崩壊が同国の経済下落を煽っており、中国の国力低下は世界の消費や投資、貿易に少なからざる打撃となると思われます。今後どのような道筋を辿るのか心配はぬぐえません。

欧州はインフレと景気後退の共存であるスタグフレーションに突入しておりロシア、ウクライナの戦争等によるエネルギー危機の影響を今後もさらに受けざるを得ないでしょう。欧州の株価もこれらを織り込んで低調な水準にとどまっています。

日本は幸いにも金利は低位にコントロールされていますが、日銀の国債大量買いにより恣意的に押し下げられているところ大なので、インフレが安定的に2%を上回ったと判断されれば、金利引き上げに転換するのもそう遠い話ではなさそうです。

今のところ米国の好調が世界景気を支える格好になっていますが、米国も商業不動産の低迷、4,000万人ともいわれる大学の学生ローン返済の開始、クレジットローンの返済デフォルト等下押しのリスクが堆積しつつあります。

米国の長期金利利回りが下がると株価が上がるという図式が繰り返されてきましたが、もし利回りが継続して低下を続けるなら、経済好調の支えを失った世界経済は厳しい時代という逆の潮目に巻き込まれることになります。株高に浮かれてばかりいるわけにはいかないのであります。

2023.09.11

インバウンドとオーバーツーリズム対策

日本の至る所に外国人を見かける今日この頃。コロナのころと比べると街の景色が一変したことを実感します。夜の六本木ではツアー客の団体がガイドの説明を聞いた後、嬉しそうに飲食店に入ってゆく姿をよく見かけます。また屋外テラスでビールやシャンパンを飲みながら会話を楽しんでいる外国人も増えてきました。

インバウンド客は買い物や宿泊、交通、飲食等で多額のお金を落としてくれるので、日本経済にとってはありがたい存在です。また外国人にとっても円安の恩恵をたっぷり受けられる日本への旅行は楽しさ倍増と言ったところでしょう。あまり価格を気にすることなく日本の料理や自然、風景を味わうことが出来るのです。

一方インバウンドにおける日本サイドの問題として人材不足があります。従業員が不足して十分に稼働できない宿泊施設が結構あるようです。宿泊業の人件費が魅力的な水準になっていないことが主な原因だと思われます。(厚生省の産業別賃金によると宿泊業、飲食サービス業は最下位)ホテルや旅館は最近になって宿泊単価を上げてきていますが、装置産業である宿泊業においては上げた単価が施設の手直し等に使われるので賃金に反映されるには時間を要するかもしれません。

インバウンド増加は日本経済にとって紛れもないチャンスなので、人材不足というボトルネックは早急に解消されなければなりません。宿泊業で従業員が不足しているのは、コロナ禍で宿泊者が大幅に減少して他の業態に移ったまま戻ってきていないという側面が大きいと思われます。問題解決の為、どのような施策が考えられるでしょうか。

例えば、インバウンド客に人件費の一部を負担してもらうというのはいかがなものでしょう。良いサービスや満足感に対してチップを払うことは当然とされている諸外国の人々にとってチップの代わりに税金を付加されたとしても不満を感じることは少ないと思われます。

日本でもホテルや旅館に宿泊したとき宿泊税が加算されることがあります。場所によって金額が異なるものの、料金は100~500円程度、課税している地域も東京、大阪を始め7都道府県程度です。但し使用用途は観光振興(案内標識、案内所運営、観光プロモーション)に限定されています。

国際観光旅客税というものもあり、2020.1より出国時に1000円(航空券代などに含まれる)が徴収されます。しかしこれも観光基盤の拡充、強化の為と使用用途が決まっています。

海外ホテルでも宿泊税が課される地域は多く、例えばハワイのホテル宿泊料に課される税率は約18%(内ホテル税は13.25%)となっています。13.25%の内3%はコロナ禍での観光客減に対処するため2022.1月に導入されたものです。

インバウンドはGDPの計算上輸出としてカウントされるので貿易収支が低迷している我が国にとって大切な収入源となりつつあります。世界から旅行者を呼び込めるインフラをしっかり充実させることは今後の日本の為にも重要な施策であります。

インバウンド客により気持ちよく滞在してもらえるよう、宿泊業従事者の賃金上乗せに使える料金の徴収(外国人に負担してもらう税金の新設)や、既存の宿泊税、観光旅客税の用途変更等を検討してもよい時期にきているのではないでしょうか。

インバウンド客は買い物や宿泊、交通、飲食等で多額のお金を落としてくれるので、日本経済にとってはありがたい存在です。また外国人にとっても円安の恩恵をたっぷり受けられる日本への旅行は楽しさ倍増と言ったところでしょう。あまり価格を気にすることなく日本の料理や自然、風景を味わうことが出来るのです。

一方インバウンドにおける日本サイドの問題として人材不足があります。従業員が不足して十分に稼働できない宿泊施設が結構あるようです。宿泊業の人件費が魅力的な水準になっていないことが主な原因だと思われます。(厚生省の産業別賃金によると宿泊業、飲食サービス業は最下位)ホテルや旅館は最近になって宿泊単価を上げてきていますが、装置産業である宿泊業においては上げた単価が施設の手直し等に使われるので賃金に反映されるには時間を要するかもしれません。

インバウンド増加は日本経済にとって紛れもないチャンスなので、人材不足というボトルネックは早急に解消されなければなりません。宿泊業で従業員が不足しているのは、コロナ禍で宿泊者が大幅に減少して他の業態に移ったまま戻ってきていないという側面が大きいと思われます。問題解決の為、どのような施策が考えられるでしょうか。

例えば、インバウンド客に人件費の一部を負担してもらうというのはいかがなものでしょう。良いサービスや満足感に対してチップを払うことは当然とされている諸外国の人々にとってチップの代わりに税金を付加されたとしても不満を感じることは少ないと思われます。

日本でもホテルや旅館に宿泊したとき宿泊税が加算されることがあります。場所によって金額が異なるものの、料金は100~500円程度、課税している地域も東京、大阪を始め7都道府県程度です。但し使用用途は観光振興(案内標識、案内所運営、観光プロモーション)に限定されています。

国際観光旅客税というものもあり、2020.1より出国時に1000円(航空券代などに含まれる)が徴収されます。しかしこれも観光基盤の拡充、強化の為と使用用途が決まっています。

海外ホテルでも宿泊税が課される地域は多く、例えばハワイのホテル宿泊料に課される税率は約18%(内ホテル税は13.25%)となっています。13.25%の内3%はコロナ禍での観光客減に対処するため2022.1月に導入されたものです。

インバウンドはGDPの計算上輸出としてカウントされるので貿易収支が低迷している我が国にとって大切な収入源となりつつあります。世界から旅行者を呼び込めるインフラをしっかり充実させることは今後の日本の為にも重要な施策であります。

インバウンド客により気持ちよく滞在してもらえるよう、宿泊業従事者の賃金上乗せに使える料金の徴収(外国人に負担してもらう税金の新設)や、既存の宿泊税、観光旅客税の用途変更等を検討してもよい時期にきているのではないでしょうか。

2023.08.07

幻想のユーフォリア

米国はインフレが収まりつつあり、消費者物価も日本以下の水準にあります。(6月の物価上昇率は米国3.0%,日本3.3%)金利上昇の心配をする局面ではなくなってきているとみなされ、米国株は絶好調でダウ平均は13週連続の上げ相場を記録しました。

ただ長短金利は相変わらず逆転しており、過去を踏襲するならリセッションに向かうのが普通、なぜそうならないのか不思議ではあります。2年債と10年債の利回りは前者4.76%、後者4.03%と逆イールドになっており、3か月物に至っては5.4%です。(何れも2023.8.4現在)逆イールドは景気後退を市場が懸念していることを示しており、過去においては逆イールドの発生後には市場を大きく揺るがす事態が発生しています。ITバブル崩壊、リーマンショック、コロナショック等です。

景気後退が実現するのは0.5~1.5年後とされており、米国で逆イールドが発生したのは22年4月なので今年の10月までにはリセッション入りの可能性がありますが、今のところそのような気配が見えません。何か、これまでとは異なる要因がリセッション入りを食い止めているのでしょうか。

全世界の人々が3年近くにわたって牢獄のような生活を強いられという経験はかつてなかったことなので、これまでと異なるメンタリティーや行動が生まれても不思議はありません。こうした変化が実体経済に影響を与えこれまでと違う原理が働きだした可能性があります。

コロナ後顕著になっているのはリベンジ消費や、人生を楽しめるうちに楽しみたいというマインドの変化です。こうした情動がサービス産業への需要を膨らませているはずです。加えて自宅で働くことが普通になったことによる労働時間の減少、IT普及による労働生産性の向上等が重なって労働力不足が発生し、その結果賃金の上昇が景気を押し上げるという現象に至っていると考えられます。今後も労働力不足やインフレ鈍化が続くのであれば景気の悪化やリセッションは避けられるのかもしれません。

ただ、金利変動が経済に与える影響はそう簡単に消えてしまうものではないはず。リセッション入りの可能性は消滅したと考えるのは時期尚早ではないでしょうか。足元ではフィッチレーティングによる米国債格下げの影響で10年債の利回りは上昇を始めています。(価格は下落)絶好調を続けてきた株価に冷や水を浴びせる結果となったことを考え合わせるとリセッション入りの可能性は消え去ったと考えるべきではないと思われます。ユーフォリアは幻想、リスクには依然として警戒が必要です。

ただ長短金利は相変わらず逆転しており、過去を踏襲するならリセッションに向かうのが普通、なぜそうならないのか不思議ではあります。2年債と10年債の利回りは前者4.76%、後者4.03%と逆イールドになっており、3か月物に至っては5.4%です。(何れも2023.8.4現在)逆イールドは景気後退を市場が懸念していることを示しており、過去においては逆イールドの発生後には市場を大きく揺るがす事態が発生しています。ITバブル崩壊、リーマンショック、コロナショック等です。

景気後退が実現するのは0.5~1.5年後とされており、米国で逆イールドが発生したのは22年4月なので今年の10月までにはリセッション入りの可能性がありますが、今のところそのような気配が見えません。何か、これまでとは異なる要因がリセッション入りを食い止めているのでしょうか。

全世界の人々が3年近くにわたって牢獄のような生活を強いられという経験はかつてなかったことなので、これまでと異なるメンタリティーや行動が生まれても不思議はありません。こうした変化が実体経済に影響を与えこれまでと違う原理が働きだした可能性があります。

コロナ後顕著になっているのはリベンジ消費や、人生を楽しめるうちに楽しみたいというマインドの変化です。こうした情動がサービス産業への需要を膨らませているはずです。加えて自宅で働くことが普通になったことによる労働時間の減少、IT普及による労働生産性の向上等が重なって労働力不足が発生し、その結果賃金の上昇が景気を押し上げるという現象に至っていると考えられます。今後も労働力不足やインフレ鈍化が続くのであれば景気の悪化やリセッションは避けられるのかもしれません。

ただ、金利変動が経済に与える影響はそう簡単に消えてしまうものではないはず。リセッション入りの可能性は消滅したと考えるのは時期尚早ではないでしょうか。足元ではフィッチレーティングによる米国債格下げの影響で10年債の利回りは上昇を始めています。(価格は下落)絶好調を続けてきた株価に冷や水を浴びせる結果となったことを考え合わせるとリセッション入りの可能性は消え去ったと考えるべきではないと思われます。ユーフォリアは幻想、リスクには依然として警戒が必要です。

2023.06.14

日経平均バブル最高値超え?

5月中旬、日経平均はついに3万円を超え上昇を続けています。(6月現在:33,500円超)日経平均の過去最高値はバブル期1989年12月29日に付けた38,915円ですが、今後日経平均は上昇を続けバブル期最高値を超えるのでしょうか。

1989年当時なぜこれほどの高値を付けることになったのか、また当時が現在と比較してどれほど異常な状況にあったのかを概観してみます。当時の経済状況について見てみると1980年から1990年までの10年間、日本経済は右肩上がりの好調を続けていたことがわかります。名目GDPの時系列データを見ると268.4兆円(1980年)→614.6兆円(1990年)と見事な右肩上がりです。

経済が好調であれば株価が上昇するのは理にかなったことですが、バブルを正当化するほどの理由にはなりません。ではバブルを引き起こしたのはなんだったのでしょうか。結論から言うと急激な金利の引き下げです。

1980年から1990年までの公定歩合(現在の政策金利)の時系列を見ると8.25%(1980年)→3.25%(1990年)と急激に下がっています。通常、経済が好調な時には金利を引き上げて過熱を防ぐのが常道ですが真逆となっています。バブルが起きるのは当然と言わざるをえないでしょう。

なぜこんな金利政策を採用したのか、ここに経済政策の難しさが垣間見えます。当時の日本は国内で製造する製品の優秀さに加え、円安の恩恵もあって貿易収支は(13.6兆円(1980年)→33.1兆円(1990年)と絶好調でした。ところが米国は大幅な貿易赤字に苦しんでおり日本を含む主要5か国に協調的ドル下げを要請。(1985年プラザ合意)これに応じた結果ドル円レートは1年で44%もの大幅下落(232円→154円)となりました。

この急激な円高に日本企業は大打撃を受けます。行き過ぎた円高を回避すべく政府、日銀は協調して公定歩合を大幅に引き下げ、その結果起きたのが壮大なバブルだったというわけです。日本はそのバブルの後遺症に20年以上も苦しむことになりました。

さて現在の株高はなぜ起きているのか、バブルではないのでしょうか。結論から言うと(このままGDFや消費者物価が上昇を続けるなら)バブルであると言えます。23年1~3月期の名目GDPは前期比1.7%(年率7.1%)、年率換算の実額570兆円と過去最高を更新と報道されています。一方政策金利は0%に止め置かれています。過去のバブルは金利下げ過ぎ、現在のバブルは金利の低すぎという共通項の上に成り立っています。

前回バブル時と同様に難しいのは政治的側面にあります。政策金利引き上げは、住宅ローンの借り手や企業の回復に打撃となるので負の影響を出来るだけ小さくしたいという配慮が働きます。完全に過去のデフレ状況から脱するまでは金利引き上げは避けたいという力学が働く限り、バブル発生と日経平均の上昇は進むのでしょう。

日経平均株価が過去のバブル時を超えるか否かは分かりませんが、日銀のスタンスが変更されない限り外人買いは止まらず上昇は続くと思われます。

(注:1980~1990の名目GDP、公定歩合、貿易収支の時系列データはChatGPTのアウトプットを利用しています。)

1989年当時なぜこれほどの高値を付けることになったのか、また当時が現在と比較してどれほど異常な状況にあったのかを概観してみます。当時の経済状況について見てみると1980年から1990年までの10年間、日本経済は右肩上がりの好調を続けていたことがわかります。名目GDPの時系列データを見ると268.4兆円(1980年)→614.6兆円(1990年)と見事な右肩上がりです。

経済が好調であれば株価が上昇するのは理にかなったことですが、バブルを正当化するほどの理由にはなりません。ではバブルを引き起こしたのはなんだったのでしょうか。結論から言うと急激な金利の引き下げです。

1980年から1990年までの公定歩合(現在の政策金利)の時系列を見ると8.25%(1980年)→3.25%(1990年)と急激に下がっています。通常、経済が好調な時には金利を引き上げて過熱を防ぐのが常道ですが真逆となっています。バブルが起きるのは当然と言わざるをえないでしょう。

なぜこんな金利政策を採用したのか、ここに経済政策の難しさが垣間見えます。当時の日本は国内で製造する製品の優秀さに加え、円安の恩恵もあって貿易収支は(13.6兆円(1980年)→33.1兆円(1990年)と絶好調でした。ところが米国は大幅な貿易赤字に苦しんでおり日本を含む主要5か国に協調的ドル下げを要請。(1985年プラザ合意)これに応じた結果ドル円レートは1年で44%もの大幅下落(232円→154円)となりました。

この急激な円高に日本企業は大打撃を受けます。行き過ぎた円高を回避すべく政府、日銀は協調して公定歩合を大幅に引き下げ、その結果起きたのが壮大なバブルだったというわけです。日本はそのバブルの後遺症に20年以上も苦しむことになりました。

さて現在の株高はなぜ起きているのか、バブルではないのでしょうか。結論から言うと(このままGDFや消費者物価が上昇を続けるなら)バブルであると言えます。23年1~3月期の名目GDPは前期比1.7%(年率7.1%)、年率換算の実額570兆円と過去最高を更新と報道されています。一方政策金利は0%に止め置かれています。過去のバブルは金利下げ過ぎ、現在のバブルは金利の低すぎという共通項の上に成り立っています。

前回バブル時と同様に難しいのは政治的側面にあります。政策金利引き上げは、住宅ローンの借り手や企業の回復に打撃となるので負の影響を出来るだけ小さくしたいという配慮が働きます。完全に過去のデフレ状況から脱するまでは金利引き上げは避けたいという力学が働く限り、バブル発生と日経平均の上昇は進むのでしょう。

日経平均株価が過去のバブル時を超えるか否かは分かりませんが、日銀のスタンスが変更されない限り外人買いは止まらず上昇は続くと思われます。

(注:1980~1990の名目GDP、公定歩合、貿易収支の時系列データはChatGPTのアウトプットを利用しています。)

2023.05.12

別世界日本の根本問題

世界がインフレにおののき、さらに金利引き上げが銀行問題を引き起こしている昨今、まるで別世界の様相を呈している日本。米国の金利(政策金利)が5%を超えているのに日本の金利は0です。なんとか2%のインフレを実現したいと手を尽くしてきた日銀の苦労は諸外国から見ると贅沢な悩みに見えるかもしれません。生まれている差異は何によるのでしょうか。

根本原因は一言でいうと需要が供給を下回り続けてきたことです。そしてそれが30年近くにもわたって続いたのは①将来に対する不安が大きく②賃金が殆ど増えなかったこと。その結果日本全体の需要が増えず、経済成長率(GDP)が長い期間にわたって殆ど横ばいとなってしまったということでしょう。

ウソだと思うかもしれませんが、諸外国に比べて将来に対する不安が大きい理由の一つに日本人の気質があります。この気質の元となっている物質はセロトニントランスポーター遺伝子と呼ばれ、S型とL型に分かれています。このLが多いと安定感や幸福感が大きくなるという特性を持っています。日本人は欧米人に比べSが多いといわれており、その結果、将来に対する不安が大きくなることにつながっているようです。

例えば投資において恐怖と貪欲に打ち勝つことが成功のカギであると言われていますが、同物質の影響で恐怖が強いなら投資より安全な貯蓄を選好するという行動が日本で続いてきたことには納得がいきます。低い金利に甘んじて高い利回りを得られる投資という可能性を避けてきたことが消費需要にもブレーキをかけてきたという結果を生んでしまったのかもしれません。

賃金が増えない理由は2つ考えられます。三波春夫効果、労働契約法であります。前者において、お客様は神様なので原価が上がっても企業は販売価格になかなか転嫁できません。消費者も神様に向かって値段をあげるのはけしからんというマインドが強いので、企業は低い利益で耐えるべきだと考えがちです。それがやがて自分の首を絞めることになるのですが、神様である自分には関係のない話だと思い込んでいるように見えます。

日本の労働契約法ではレイオフに相当な理由が必要とされており、少し業績が悪化しそうというくらいで解雇することは違法となります。一方欧米では景気が悪化してくればすぐにレイオフが行われその結果企業業績は比較的早く回復します。業績が回復すれば競合との競争に勝つためにも賃金をあげるのが理にかなっているので国の全体的な景気も押し上げられるというわけです。

企業の立場から見れば景気変動に対してより柔軟な経営が行われるので利益を守りやすくなります。最近も米国の地銀問題で株価が大きく調整していたにもかかわらず、突如として株価が急騰したりしていました。理由の一つはGAFAMなどの決算発表。市場予想を超える良い決算であった為ですが、その背景には急激かつ大量の人員整理があったことが思い起こされます。

日本は解雇なしが前提であったので、企業利益を保持するには賃金を下げるしかありません。景気が回復してくれば再度雇用を増やして対処する欧米企業に対し、日本企業は変動を避けながら賃金を上げてゆくというスローペースの対応とならざるを得ません。失業はしないが、賃金は増えないということになると消費はなかなか盛り上がらない、というのがこれまでの姿でした。

しかし最も根本的な問題は、世界を変えてしまうような圧倒的ビジネスがなかなか生まれてこないことです。国や人種にかかわらず、人間であればどんな人でも使ってみたいと思うような財やサービス。こうしたものを生み出す力が出てこなかった理由は他にもあるでしょうが、教育の画一性が大きいと思われます。独創性や自由よりも規範や協調を重視することを、教育の目的としてきたことの弊害です。

生まれる子供の数が少なく、労働人口が減り続けていることが、日本の根本問題と言われていますが、これは結果(①②のような問題の)であって、原因ではないのではないでしょうか。安心して暮らせる社会実現と、アニマルスピリッツ(本能的欲求)の発揮を厭わない国民によって日本の根本問題は解消できるというのは夢物語にすぎないでしょうか。

根本原因は一言でいうと需要が供給を下回り続けてきたことです。そしてそれが30年近くにもわたって続いたのは①将来に対する不安が大きく②賃金が殆ど増えなかったこと。その結果日本全体の需要が増えず、経済成長率(GDP)が長い期間にわたって殆ど横ばいとなってしまったということでしょう。

ウソだと思うかもしれませんが、諸外国に比べて将来に対する不安が大きい理由の一つに日本人の気質があります。この気質の元となっている物質はセロトニントランスポーター遺伝子と呼ばれ、S型とL型に分かれています。このLが多いと安定感や幸福感が大きくなるという特性を持っています。日本人は欧米人に比べSが多いといわれており、その結果、将来に対する不安が大きくなることにつながっているようです。

例えば投資において恐怖と貪欲に打ち勝つことが成功のカギであると言われていますが、同物質の影響で恐怖が強いなら投資より安全な貯蓄を選好するという行動が日本で続いてきたことには納得がいきます。低い金利に甘んじて高い利回りを得られる投資という可能性を避けてきたことが消費需要にもブレーキをかけてきたという結果を生んでしまったのかもしれません。

賃金が増えない理由は2つ考えられます。三波春夫効果、労働契約法であります。前者において、お客様は神様なので原価が上がっても企業は販売価格になかなか転嫁できません。消費者も神様に向かって値段をあげるのはけしからんというマインドが強いので、企業は低い利益で耐えるべきだと考えがちです。それがやがて自分の首を絞めることになるのですが、神様である自分には関係のない話だと思い込んでいるように見えます。

日本の労働契約法ではレイオフに相当な理由が必要とされており、少し業績が悪化しそうというくらいで解雇することは違法となります。一方欧米では景気が悪化してくればすぐにレイオフが行われその結果企業業績は比較的早く回復します。業績が回復すれば競合との競争に勝つためにも賃金をあげるのが理にかなっているので国の全体的な景気も押し上げられるというわけです。

企業の立場から見れば景気変動に対してより柔軟な経営が行われるので利益を守りやすくなります。最近も米国の地銀問題で株価が大きく調整していたにもかかわらず、突如として株価が急騰したりしていました。理由の一つはGAFAMなどの決算発表。市場予想を超える良い決算であった為ですが、その背景には急激かつ大量の人員整理があったことが思い起こされます。

日本は解雇なしが前提であったので、企業利益を保持するには賃金を下げるしかありません。景気が回復してくれば再度雇用を増やして対処する欧米企業に対し、日本企業は変動を避けながら賃金を上げてゆくというスローペースの対応とならざるを得ません。失業はしないが、賃金は増えないということになると消費はなかなか盛り上がらない、というのがこれまでの姿でした。

しかし最も根本的な問題は、世界を変えてしまうような圧倒的ビジネスがなかなか生まれてこないことです。国や人種にかかわらず、人間であればどんな人でも使ってみたいと思うような財やサービス。こうしたものを生み出す力が出てこなかった理由は他にもあるでしょうが、教育の画一性が大きいと思われます。独創性や自由よりも規範や協調を重視することを、教育の目的としてきたことの弊害です。

生まれる子供の数が少なく、労働人口が減り続けていることが、日本の根本問題と言われていますが、これは結果(①②のような問題の)であって、原因ではないのではないでしょうか。安心して暮らせる社会実現と、アニマルスピリッツ(本能的欲求)の発揮を厭わない国民によって日本の根本問題は解消できるというのは夢物語にすぎないでしょうか。

2023.04.12

不思議が動かす世界へ

企業間の競争において他社との差別化が有効な要素であるということは自明の理であります。特に製造業においては昔からR&D(研究開発)の優劣が大きな差を生み出してきました。問題はとてつもない費用と時間がかかることにあります。例えば医薬品の開発には500億程度の費用と10年単位の時間が必要と言われてきました。それだけのコストをかけても画期的新薬を生み出せる確率は極めて低いというのが常識でした。

AIと量子コンピューターの融合がこのトレンドを変えようとしています。これまでは膨大なデータから病気の治療に有効な薬を見つけ出すには人の勘や経験に依存せざるを得なかったことが開発のネックでした。今後は治療に有効な化合物を特定し量産する等の作業の殆どをAIと量子が担う時代がやって来ることが現実味を帯びてきています。

医薬品のみならず化粧品の開発においてもAIと量子の組み合わせが使われ始めています。肌のみずみずしさやもっちり感といった使用感を出すにはどのような成分の原料をどのくらいの割合で配合するか。この気の遠くなるような組み合わせの結果も医薬品と同様なプロセスによって短時間で作成が可能となっています。

量子はスーパーコンピューターの1億倍の速さといわれており、1万年かかる計算を3分で実行できる(google)ということになっています。量子は波と粒子の性質を併せ持ち、複数の場所に同時に存在するという不思議な存在でもあります。(量子は原子レベル以下の極微単位で、光子(電子や光の粒)が代表例)

量子の世界には我々が実感として捉えられるモノは存在しないということになっているようです。とすると、あるのはコトのみ。量子や粒子が大量に集まってできているこの世界は何なのでしょうか。空であり、実在するのはコトのみということになるのでしょうか。

R&D(研究開発)においてもR(調査)はAI・量子に任せ、D(開発)という課題に集中する世界がやって来るとすれば、どういう効果を得たいのか(コト)を明確にすることこそが差別化の中心になってくるのかもしれません。

AIと量子コンピューターの融合がこのトレンドを変えようとしています。これまでは膨大なデータから病気の治療に有効な薬を見つけ出すには人の勘や経験に依存せざるを得なかったことが開発のネックでした。今後は治療に有効な化合物を特定し量産する等の作業の殆どをAIと量子が担う時代がやって来ることが現実味を帯びてきています。

医薬品のみならず化粧品の開発においてもAIと量子の組み合わせが使われ始めています。肌のみずみずしさやもっちり感といった使用感を出すにはどのような成分の原料をどのくらいの割合で配合するか。この気の遠くなるような組み合わせの結果も医薬品と同様なプロセスによって短時間で作成が可能となっています。

量子はスーパーコンピューターの1億倍の速さといわれており、1万年かかる計算を3分で実行できる(google)ということになっています。量子は波と粒子の性質を併せ持ち、複数の場所に同時に存在するという不思議な存在でもあります。(量子は原子レベル以下の極微単位で、光子(電子や光の粒)が代表例)

量子の世界には我々が実感として捉えられるモノは存在しないということになっているようです。とすると、あるのはコトのみ。量子や粒子が大量に集まってできているこの世界は何なのでしょうか。空であり、実在するのはコトのみということになるのでしょうか。

R&D(研究開発)においてもR(調査)はAI・量子に任せ、D(開発)という課題に集中する世界がやって来るとすれば、どういう効果を得たいのか(コト)を明確にすることこそが差別化の中心になってくるのかもしれません。

2023.03.17

SVB破綻

米国の地銀3行が連鎖的に破綻しました。中でもSVB(シリコンバレーバンク)はシリコンバレーにおけるエコシステム(生態系)の金融面での中心的存在であったため、破綻による影響は計り知れないものとなっていたはずです。また同様の銀行破綻が広がればシステミックリスクに発展することも危惧されたため米国政府はFRB、FDIC(連邦預金保険公社)と連携して素早く救済に動き3行の預金は全額保護を打ち出しました。

一番の問題は今後同じような銀行破綻が広がってゆき、リーマンショックのような破壊的事態に陥る恐れはないのかというところにあります。今回の地銀3行破綻の共通項はコロナ下の現金給付で過剰に分配された資金が銀行の預金に集まりながら、その運用にふさわしい額の融資先が確保できていなかったことにあると思われます。スタートアップや暗号資産等は融資による資金ニーズが減少していたことに加え、政策金利の急激な上昇により高騰した貸付金利が借りにくくなっていたからです。

融資先に代わる運用先として当該地銀は米国債やMBS等による運用に頼りました。ところがインフレ対策により金利が上がり続けた為、保有していた債券の価格が下落します。(債券は利回りが上昇すると価格は下落)本来、債券価格は満期まで保有すれば100%の価格で帰ってくることになっています。従ってあえて途中売却する必要のない銀行であれば満期まで持っていれば問題は起きません。ところがSVBは保有する債券の売却を発表した為、含み損が一挙に実現して問題がクローズアップされてしまいました。

預金者の60%がテックやヘルス系の企業であったため、一度銀行が危ないとなると個人が預金者の場合に比べ急激な引き出しが起こるというのも破綻が早まった理由と言えます。今後同様の破綻を防ぐにはどうしたらよいか、なかなか難しい問題ですが、少なくとも銀行の本業である貸付と預金の金利スプレッド(金利差)が十分に確保できており、実質的過小資本に陥っていないことは必要条件と言えるのではないでしょうか。

二番目の問題は今後のシリコンバレーの行く末です。米国の強さの一端がシリコンバレーにあるのは言うまでもありません。これまで当地におけるヒト、カネ、知識、経験等のエコシステムが大きな挑戦を受けてきたことは無かったと思われます。SVBのスポンサーが早く決まるのか予断を許さない状況にあるようなので、エコシステムの一環が不十分なままでこれまでのような運営が継続できるのかが危惧されます。

スタートアップ企業の運営には、テクノロジー等についての深い知識とその分野で様々な経験を積んできたメンター(助言者)となりうる人材が不可欠です。また様々なリスクを乗り越えて上場にこぎつけるまで必要とされる、膨大な資金の供給が欠かせません。従ってスポンサーには資金量の大きさや会計、金融の知識のみならずテック業界等の先行き見極めの能力が問われます。残念ながらそのような銀行は米国にも多くはないと思われます。SVBの破綻は単なる地銀の行き詰まりを遥かに超える一大事として米国の光に影を投げかけています。

一番の問題は今後同じような銀行破綻が広がってゆき、リーマンショックのような破壊的事態に陥る恐れはないのかというところにあります。今回の地銀3行破綻の共通項はコロナ下の現金給付で過剰に分配された資金が銀行の預金に集まりながら、その運用にふさわしい額の融資先が確保できていなかったことにあると思われます。スタートアップや暗号資産等は融資による資金ニーズが減少していたことに加え、政策金利の急激な上昇により高騰した貸付金利が借りにくくなっていたからです。

融資先に代わる運用先として当該地銀は米国債やMBS等による運用に頼りました。ところがインフレ対策により金利が上がり続けた為、保有していた債券の価格が下落します。(債券は利回りが上昇すると価格は下落)本来、債券価格は満期まで保有すれば100%の価格で帰ってくることになっています。従ってあえて途中売却する必要のない銀行であれば満期まで持っていれば問題は起きません。ところがSVBは保有する債券の売却を発表した為、含み損が一挙に実現して問題がクローズアップされてしまいました。

預金者の60%がテックやヘルス系の企業であったため、一度銀行が危ないとなると個人が預金者の場合に比べ急激な引き出しが起こるというのも破綻が早まった理由と言えます。今後同様の破綻を防ぐにはどうしたらよいか、なかなか難しい問題ですが、少なくとも銀行の本業である貸付と預金の金利スプレッド(金利差)が十分に確保できており、実質的過小資本に陥っていないことは必要条件と言えるのではないでしょうか。

二番目の問題は今後のシリコンバレーの行く末です。米国の強さの一端がシリコンバレーにあるのは言うまでもありません。これまで当地におけるヒト、カネ、知識、経験等のエコシステムが大きな挑戦を受けてきたことは無かったと思われます。SVBのスポンサーが早く決まるのか予断を許さない状況にあるようなので、エコシステムの一環が不十分なままでこれまでのような運営が継続できるのかが危惧されます。

スタートアップ企業の運営には、テクノロジー等についての深い知識とその分野で様々な経験を積んできたメンター(助言者)となりうる人材が不可欠です。また様々なリスクを乗り越えて上場にこぎつけるまで必要とされる、膨大な資金の供給が欠かせません。従ってスポンサーには資金量の大きさや会計、金融の知識のみならずテック業界等の先行き見極めの能力が問われます。残念ながらそのような銀行は米国にも多くはないと思われます。SVBの破綻は単なる地銀の行き詰まりを遥かに超える一大事として米国の光に影を投げかけています。

2023.02.09

異次元が生むもの

インフレによって物価が高騰しており、生活を守るためにはインフレ率を上回る賃金を確保する必要があると言われています。企業も賃上げには賛成の意向を示しているものの、一部の大企業を除いて実現はなかなか厳しいのが現実です。仕入れ物価も上昇しているなかで、人件費を引き上げれば赤字幅が拡大するだけという中小企業にとっては実現困難な要請であるというのが実感かもしれません。

賃上げの要請に答えるためには、提供する製品やサービスの価格を上げるというのが選択枝ではありますが、消費者にとっては一層の物価上昇となるわけで企業にとっては強い抵抗を受けるだけ。物価と賃金の堂々巡りとなり根本的解決にはなりません。

長年にわたって諸外国と比べて賃金水準が低いままであった日本。その理由は企業の生産性が低い為であると言われています。企業の生産性が上昇すれば問題は解決するということになります。どのようにすれば生産性は大きく上昇させられるのでしょうか。

生産性とは投資(工場設備等)に対してどれだけの成果が生み出されたか、その割合であると言えます。つまりアウトプット/インプットという式で表せます。この数値が高いほど生産性は高くなります。分子のアウトプットが大きく、分母のインプットが小さくできれば生産性は高くなります。

高い生産性を実現している国や業界では異次元の戦略を採っているケースが多くみられます。需要の見込める市場に妥当な価格の製品やサービスを提供するという一般的な方法ではなく目標を、高く売れる製品サービスを提供することに置くという異次元の戦略です。

例えばアップル。製品を高価格で提供するために何が必要かを判断基準としています。アパレル等の有名ブランド品も異次元の価格で売上を伸ばしています。高くとも買いたくなる製品の開発に最優先順位を置いているということです。

サービスの分野では世界を席巻しているグーグル、メタ(フェースブック)等がただで使えるプラットフォームを提供することで、億の単位のユーザーを獲得し、広告で稼ぐという異次元ビジネスモデルを作り出しました。

分母のインプットはどのように異次元となっているでしょうか。現在世界を席巻している企業の始まりは殆どが小さなベンチャー企業です。一人か二人の人材がガレージに泊まり込んで作り出した企業なので、コストはなきに等しいほどのものでしょう。

ただ、並みの企業との違いは世の中にないもの、大きな需要が見込める分野を見つけ出し、アイディアと開発力で世界中の人々が喜んで使えるような製品を作り上げたところにあると思われます。企業規模が大きくなっても技術の内製化によりコストを抑え、自社の強みを発揮できる分野にのみ投資を集中しています。

既に世界で圧倒的存在感を示している企業なので、参考にならないと考えられるかもしれませんが、会社を立ち上げたばかりのころ彼らが持っていたのは、異次元のアイディアと情熱、知識くらいのものだったと言っても過言ではないでしょう。

物価が上昇してくると、安く売ってくれる企業が消費者の味方と思えてきますが、企業が現状維持なら家計に回る賃金上昇は夢のまた夢。企業が目指すべきは異次元の生産性を何としてでも実現するアイディアと人材の確保にあると思われます。

賃上げの要請に答えるためには、提供する製品やサービスの価格を上げるというのが選択枝ではありますが、消費者にとっては一層の物価上昇となるわけで企業にとっては強い抵抗を受けるだけ。物価と賃金の堂々巡りとなり根本的解決にはなりません。

長年にわたって諸外国と比べて賃金水準が低いままであった日本。その理由は企業の生産性が低い為であると言われています。企業の生産性が上昇すれば問題は解決するということになります。どのようにすれば生産性は大きく上昇させられるのでしょうか。

生産性とは投資(工場設備等)に対してどれだけの成果が生み出されたか、その割合であると言えます。つまりアウトプット/インプットという式で表せます。この数値が高いほど生産性は高くなります。分子のアウトプットが大きく、分母のインプットが小さくできれば生産性は高くなります。

高い生産性を実現している国や業界では異次元の戦略を採っているケースが多くみられます。需要の見込める市場に妥当な価格の製品やサービスを提供するという一般的な方法ではなく目標を、高く売れる製品サービスを提供することに置くという異次元の戦略です。

例えばアップル。製品を高価格で提供するために何が必要かを判断基準としています。アパレル等の有名ブランド品も異次元の価格で売上を伸ばしています。高くとも買いたくなる製品の開発に最優先順位を置いているということです。

サービスの分野では世界を席巻しているグーグル、メタ(フェースブック)等がただで使えるプラットフォームを提供することで、億の単位のユーザーを獲得し、広告で稼ぐという異次元ビジネスモデルを作り出しました。

分母のインプットはどのように異次元となっているでしょうか。現在世界を席巻している企業の始まりは殆どが小さなベンチャー企業です。一人か二人の人材がガレージに泊まり込んで作り出した企業なので、コストはなきに等しいほどのものでしょう。

ただ、並みの企業との違いは世の中にないもの、大きな需要が見込める分野を見つけ出し、アイディアと開発力で世界中の人々が喜んで使えるような製品を作り上げたところにあると思われます。企業規模が大きくなっても技術の内製化によりコストを抑え、自社の強みを発揮できる分野にのみ投資を集中しています。

既に世界で圧倒的存在感を示している企業なので、参考にならないと考えられるかもしれませんが、会社を立ち上げたばかりのころ彼らが持っていたのは、異次元のアイディアと情熱、知識くらいのものだったと言っても過言ではないでしょう。

物価が上昇してくると、安く売ってくれる企業が消費者の味方と思えてきますが、企業が現状維持なら家計に回る賃金上昇は夢のまた夢。企業が目指すべきは異次元の生産性を何としてでも実現するアイディアと人材の確保にあると思われます。

2023.01.10

FIRE VS ディオゲネス

FIRE(Financial Independence RetirementEarly)は人が最終的に到達したいと切望するゴールでしょうか。使い切れないほどの金を持っていれば自由が手に入ると考え、働かなくとも好きなことをして暮らせるだけの金を稼ぐことこそユートピアと思い定め、その手段として投資があると考えるのでしょう。

確かに使い切れないほどの金を持っていれば、殆どの苦労や悩み、不安や心配から解放されるのは確かです。やりたいことは何でもできるし、やりたくないことはやらなくとも何の不都合もない。これが経済的自立(financialindependence)のメリットであり、このような自由を手に入れたいと願うのは人間の本性なのかもしれません。投資でこのような境遇を手に入れられるなら、食うための仕事にはとっととおさらばしてしまいたい(retirement early)と望むのも無理はないことかもしれません。

人は誰でも幸せになりたいと願っているので、金で幸せが手に入るのならその為の投資手法を身に着けようと必死になるのも非難されることではないでしょう。さらにその投資手法が仕事を通して手に入れることが出来るならこれこそFIREの到達点と言えるかもしれません。

一方、FIREとはかなり異なる人生を送った人もいます。古代ギリシャにディオゲネスという哲学者がいました。彼は物質的充足には興味がなく樽の中に暮らしていたそうです。ディオゲネスの名声を聞きつけたアレクサンダー大王がディオゲネスの所に赴き、自分の所で働けば何でも望を叶えてつかわそうと提案しました。ディオゲネスは住処である樽の中から「あんたがそこにいると陽があたらないのでどいてくれ。オレの望みはそれだけだ」と言ったと言われています。

ディオゲネスの目的は真理追究であり、他人から指図を受けることは目的達成の邪魔と考えたのでしょう。ぶれることなく目的を追求するために自由を選択した、ということではないでしょうか。

自由を求めるという共通項はありますが、FIREは自由が目的でありその手段が投資ということになります。どちらが良い、悪いとか高級、低級の比較をしたいわけではありません。問題はその人がどのような生き方をしたいのかにかかっているということ。そして与えられた「時間」を何のために使うのかがその人の価値観に繋がっているということです。

一つ気にかかるのはその価値観が、自分の利益の為だけに向いているのか否かということです。金も領土も能力もすべてを持ってマケドニアに君臨していたアレクサンダー大王は「余がもしアレクサンダーでなかったらディオゲネスでありたかった」と語ったといわれています。さすが大王、器量の大きさを感じずにはいられない逸話であります。

確かに使い切れないほどの金を持っていれば、殆どの苦労や悩み、不安や心配から解放されるのは確かです。やりたいことは何でもできるし、やりたくないことはやらなくとも何の不都合もない。これが経済的自立(financialindependence)のメリットであり、このような自由を手に入れたいと願うのは人間の本性なのかもしれません。投資でこのような境遇を手に入れられるなら、食うための仕事にはとっととおさらばしてしまいたい(retirement early)と望むのも無理はないことかもしれません。

人は誰でも幸せになりたいと願っているので、金で幸せが手に入るのならその為の投資手法を身に着けようと必死になるのも非難されることではないでしょう。さらにその投資手法が仕事を通して手に入れることが出来るならこれこそFIREの到達点と言えるかもしれません。

一方、FIREとはかなり異なる人生を送った人もいます。古代ギリシャにディオゲネスという哲学者がいました。彼は物質的充足には興味がなく樽の中に暮らしていたそうです。ディオゲネスの名声を聞きつけたアレクサンダー大王がディオゲネスの所に赴き、自分の所で働けば何でも望を叶えてつかわそうと提案しました。ディオゲネスは住処である樽の中から「あんたがそこにいると陽があたらないのでどいてくれ。オレの望みはそれだけだ」と言ったと言われています。

ディオゲネスの目的は真理追究であり、他人から指図を受けることは目的達成の邪魔と考えたのでしょう。ぶれることなく目的を追求するために自由を選択した、ということではないでしょうか。

自由を求めるという共通項はありますが、FIREは自由が目的でありその手段が投資ということになります。どちらが良い、悪いとか高級、低級の比較をしたいわけではありません。問題はその人がどのような生き方をしたいのかにかかっているということ。そして与えられた「時間」を何のために使うのかがその人の価値観に繋がっているということです。

一つ気にかかるのはその価値観が、自分の利益の為だけに向いているのか否かということです。金も領土も能力もすべてを持ってマケドニアに君臨していたアレクサンダー大王は「余がもしアレクサンダーでなかったらディオゲネスでありたかった」と語ったといわれています。さすが大王、器量の大きさを感じずにはいられない逸話であります。

2022.12.13

リスクを負うべきは誰か

住宅を借金して買った場合、住宅価格下落リスクは誰が負っているでしょうか。不動産は高額なので殆どの場合住宅ローンを組んで(借金して)購入します。問題は返済に行き詰まって住宅を売却せざるを得なくなり、借金額より低い価格でしか売れなかった場合、誰が差額を負担するのかというところにあります。

5000万円で買った物件を10年経って売却したら2000万円でしか売れなかったとします。この時点で借入金の残高が3000万円残っていたとすると、差額1000万円は住宅購入者が負担しなければなりません。住む家を失ったのにさらに1000万円の借金が残ったとなれば、次の仕事が直ぐに見つかりでもしなければ自己破産しか選択肢はなくなるでしょう。日本では住宅価格下落リスクは全額購入者が負うことになっています。

米国には物件価格が下がっても、借入金の返済は売却価格に限定される制度があります。3000万円の残債があっても2000万円返済すれば免責されるというもの。ノンリコースローン(non-recourse loan)と呼ばれ、貸し手側が原資の返済を融資対象の資産以外に求めないという融資方法です。債権者が債務者の人的責任を追及しないのでノンリコース(非遡及)と言われ、物件価格下落リスクを負うのは銀行などの貸し手となります。

しかし事の本質は貸し手がリスクを負担しないことにあるのでしょうか。10年保有した住宅価格が3000万円も下落してしまったところにあるのではないでしょうか。もし5000万円で買った物件が10年後も5000万円もしくはそれ以上で売却できるのであれば不動産にまつわる悲惨な状況はずっと少なくなるはずです。

我が国において中古物件価格は年数の経過とともに下落してゆくのが当然と思われていますが、米国の不動産は長期に保有しても購入価格より価格が上がるのが普通のようです。この違いは法定耐用年数や減価償却等、制度の考え方の違いに因るところが大きいと思われます。

例えば米国の木造建築は、27.5年で償却となっており、所有者が変わればその都度27.5年の償却が出来ることになっています。一方日本は22年経過すると4年で償却することになっているので、まだ十分に使用に耐える住宅であっても税務的には物件価値はゼロとみなされてしまうのです。税務上価値ゼロとなれば当然、市場における売買価格に跳ね返るでしょう。その結果10年で資産価値が3000万円も下落するリスクも、住宅の購入者が負っていることになります。

現在(2022.6末)日本の住宅ローン残高は220兆円を超え過去最大規模になっています。一方住宅の資産額は伸び悩み、直近の20年末は前年比で下落。米国もローンが急増し残高は6月末で12兆ドルを突破していますが、それ以上に住宅の資産額の伸び率が大きい、という統計が出ています。(2022.11.6日経新聞)

買った場所の土地代が上昇しない限り不動産価格は下がるなら、住宅物件には住むこと以外の資産価値はないことになります。日本の住宅所有者が負うリスクは、ローン金利の高低だけによるわけではないということです。

5000万円で買った物件を10年経って売却したら2000万円でしか売れなかったとします。この時点で借入金の残高が3000万円残っていたとすると、差額1000万円は住宅購入者が負担しなければなりません。住む家を失ったのにさらに1000万円の借金が残ったとなれば、次の仕事が直ぐに見つかりでもしなければ自己破産しか選択肢はなくなるでしょう。日本では住宅価格下落リスクは全額購入者が負うことになっています。

米国には物件価格が下がっても、借入金の返済は売却価格に限定される制度があります。3000万円の残債があっても2000万円返済すれば免責されるというもの。ノンリコースローン(non-recourse loan)と呼ばれ、貸し手側が原資の返済を融資対象の資産以外に求めないという融資方法です。債権者が債務者の人的責任を追及しないのでノンリコース(非遡及)と言われ、物件価格下落リスクを負うのは銀行などの貸し手となります。

しかし事の本質は貸し手がリスクを負担しないことにあるのでしょうか。10年保有した住宅価格が3000万円も下落してしまったところにあるのではないでしょうか。もし5000万円で買った物件が10年後も5000万円もしくはそれ以上で売却できるのであれば不動産にまつわる悲惨な状況はずっと少なくなるはずです。

我が国において中古物件価格は年数の経過とともに下落してゆくのが当然と思われていますが、米国の不動産は長期に保有しても購入価格より価格が上がるのが普通のようです。この違いは法定耐用年数や減価償却等、制度の考え方の違いに因るところが大きいと思われます。

例えば米国の木造建築は、27.5年で償却となっており、所有者が変わればその都度27.5年の償却が出来ることになっています。一方日本は22年経過すると4年で償却することになっているので、まだ十分に使用に耐える住宅であっても税務的には物件価値はゼロとみなされてしまうのです。税務上価値ゼロとなれば当然、市場における売買価格に跳ね返るでしょう。その結果10年で資産価値が3000万円も下落するリスクも、住宅の購入者が負っていることになります。

現在(2022.6末)日本の住宅ローン残高は220兆円を超え過去最大規模になっています。一方住宅の資産額は伸び悩み、直近の20年末は前年比で下落。米国もローンが急増し残高は6月末で12兆ドルを突破していますが、それ以上に住宅の資産額の伸び率が大きい、という統計が出ています。(2022.11.6日経新聞)

買った場所の土地代が上昇しない限り不動産価格は下がるなら、住宅物件には住むこと以外の資産価値はないことになります。日本の住宅所有者が負うリスクは、ローン金利の高低だけによるわけではないということです。

2022.11.11

ホームレスになった日

時々行く図書館で「今日ホームレスになった」という本を借りてきました。13人のサラリーマンがホームレスになった足跡を書いたものです。履歴も職種も地位も異なるサラリーマンにインタビューした内容をまとめてあります。それぞれ転落に至った経緯もその後の境遇も異なりますが、時期は示し合わせたように1997年~2003年でした。また殆どの人がまさか自分がホームレスになるとは思っていなかったという共通点もあります。

なぜ、この時期に集中してホームレスへの転落を余儀なくされたのでしょうか。1997~2003年とはどのような年であったのか、見てみましょう。(下記参照)

1997年:アジア通貨危機

1997年: 三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券破綻

1998年:ロシア国債デフォルト、LTCM破綻、長期信用銀行破綻

1999年:大手15行に7.5兆円の公的資金注入

2001.9: 同時多発テロ

2003.3: 米軍イラク侵攻

端的に言うと金融機関の連鎖破綻と、その前後に起きた異常事態が原因。資金の出し手が消滅して、企業の資金繰りが大幅悪化。決済に影響出て金融の機能不全に陥った(システミック・リスク)、という訳です。企業は倒産を回避するため人件費を大幅に削減せざるを得なくなりました。これがこの時期に集中して大リストラが行われた企業側の理由と言えるでしょう。

一方、リストラされた従業員は定期的収入が途絶え、社会情勢も悪化の一途をたどった為、次の仕事も見つからず預金を食いつぶすという状態となります。こうした状況をさらに加速させたのが借金。住宅ローンや、子供の教育費、バブル時の過大な借り入れ等が保有資産を急激に減らし、追い詰められて高金利金融から借りるなどして事態はさらに悪化するという道をたどった人も多数にのぼりました。

日本では過去、大規模な人員整理は行われてきませんでした。企業利益が減った場合、解雇の代わりに給与や賞与の抑制により雇用は守るという、会社と社員が痛みを分かち合うシステムが働いており、また法律も解雇しにくい法制度、裁判制度が実施されてきました。ところが、いよいよ会社が持たないということになったとき雇用維持の慣行が一気に崩れたのです。

これまで従業員の雇用は会社が守ってくれるという前提で働いてきたので、急に解雇という現実を突きつけられたことになります。リストラの洗礼を受けなかった従業員も自分の居場所を守る為に、同僚や先輩、後輩のリストラを強要する立場にまわされ、共に精神的にも大きなダメージを受けざるを得なかったものと思われます。

現在の状況をみていると、1997~2003に状況が似ているという悪い予感がします。しかもそれが世界レベルで発生しています。現在起きていることと当時の共通事象を、年代の順番に沿ってあげてみると(カッコ内に赤字で表示)以下のようになります。

1997年:アジア通貨危機(各国通貨価値下落)、

1997年: 三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券破綻(様々な金融資産を保有する金融機関の破綻リスク懸念)

1998年:ロシア国債デフォルト、LTCM破綻、長期信用銀行破綻

(中国巨大不動産会社の債券デフォルト)

1999年:大手15行に7.5兆円の公的資金注入 (コロナ対策巨額公的資金注入)

2001.9: 同時多発テロ (新型コロナ恐怖、行動制約)

2003.3: 米軍イラク侵攻 (ロシア、ウクライナ侵攻)

現在までのところリストラの直接原因となった金融機関の破綻は起きていません。しかし

世界の株、債券価値44兆ドル減、世界GDPの半分消失(2022.10.2日経新聞)というとて

つもなく大きな資産下落は、世界のどこかでシステミック・リスクを引き起こしてもおかし

くない状況にあります。

世界中でインフレが進み、急激な金利引き上げを余儀なくされているので早晩、景気後退に

突入します。来年あたりは経済のハードランディングを見ることになるかもしれません。

なぜ、この時期に集中してホームレスへの転落を余儀なくされたのでしょうか。1997~2003年とはどのような年であったのか、見てみましょう。(下記参照)

1997年:アジア通貨危機

1997年: 三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券破綻

1998年:ロシア国債デフォルト、LTCM破綻、長期信用銀行破綻

1999年:大手15行に7.5兆円の公的資金注入

2001.9: 同時多発テロ

2003.3: 米軍イラク侵攻

端的に言うと金融機関の連鎖破綻と、その前後に起きた異常事態が原因。資金の出し手が消滅して、企業の資金繰りが大幅悪化。決済に影響出て金融の機能不全に陥った(システミック・リスク)、という訳です。企業は倒産を回避するため人件費を大幅に削減せざるを得なくなりました。これがこの時期に集中して大リストラが行われた企業側の理由と言えるでしょう。

一方、リストラされた従業員は定期的収入が途絶え、社会情勢も悪化の一途をたどった為、次の仕事も見つからず預金を食いつぶすという状態となります。こうした状況をさらに加速させたのが借金。住宅ローンや、子供の教育費、バブル時の過大な借り入れ等が保有資産を急激に減らし、追い詰められて高金利金融から借りるなどして事態はさらに悪化するという道をたどった人も多数にのぼりました。

日本では過去、大規模な人員整理は行われてきませんでした。企業利益が減った場合、解雇の代わりに給与や賞与の抑制により雇用は守るという、会社と社員が痛みを分かち合うシステムが働いており、また法律も解雇しにくい法制度、裁判制度が実施されてきました。ところが、いよいよ会社が持たないということになったとき雇用維持の慣行が一気に崩れたのです。

これまで従業員の雇用は会社が守ってくれるという前提で働いてきたので、急に解雇という現実を突きつけられたことになります。リストラの洗礼を受けなかった従業員も自分の居場所を守る為に、同僚や先輩、後輩のリストラを強要する立場にまわされ、共に精神的にも大きなダメージを受けざるを得なかったものと思われます。

現在の状況をみていると、1997~2003に状況が似ているという悪い予感がします。しかもそれが世界レベルで発生しています。現在起きていることと当時の共通事象を、年代の順番に沿ってあげてみると(カッコ内に赤字で表示)以下のようになります。

1997年:アジア通貨危機(各国通貨価値下落)、

1997年: 三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券破綻(様々な金融資産を保有する金融機関の破綻リスク懸念)

1998年:ロシア国債デフォルト、LTCM破綻、長期信用銀行破綻

(中国巨大不動産会社の債券デフォルト)

1999年:大手15行に7.5兆円の公的資金注入 (コロナ対策巨額公的資金注入)

2001.9: 同時多発テロ (新型コロナ恐怖、行動制約)

2003.3: 米軍イラク侵攻 (ロシア、ウクライナ侵攻)

現在までのところリストラの直接原因となった金融機関の破綻は起きていません。しかし

世界の株、債券価値44兆ドル減、世界GDPの半分消失(2022.10.2日経新聞)というとて

つもなく大きな資産下落は、世界のどこかでシステミック・リスクを引き起こしてもおかし

くない状況にあります。

世界中でインフレが進み、急激な金利引き上げを余儀なくされているので早晩、景気後退に

突入します。来年あたりは経済のハードランディングを見ることになるかもしれません。

2022.10.07

株はどこまで下げるのか

出所 株式マーケットデータ

株式投資において、昨今のような下落が続く局面では、いつまで下げるのか、いつになったら底を打ったと考えられるのか、その見極めが投資のパフォーマンスを決めることになります。インフレでも景気後退でも儲けるのは難しくなりますが、では今後何を見ておけば株価底打ちの予測が可能なのでしょうか。

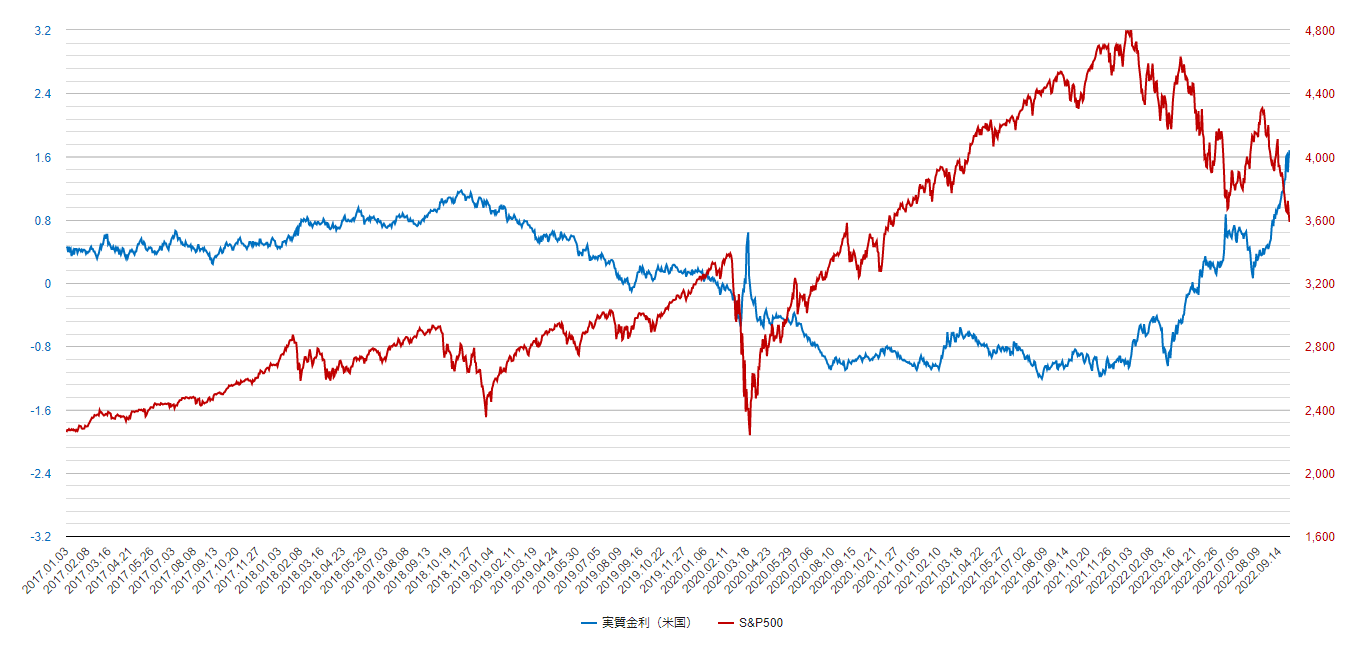

発表される経済指標は山ほどありますが、一つを選べと言われれば実質金利こそ、というべきでしょう。実質金利の上昇はリスク資産の価値を下げるからです。では米国の実質金利はどうなっていたでしょうか。上のグラフは、実質金利と米国の代表的株価指数S&P500の関係を示しています。実質金利がマイナス入りした2020.3月末以降、株価は真逆の上方に向けて急上昇を続けました。

一方、2022.1月、実質金利が上昇に転じるや、株価は真逆の下落方向に向かい始めています。直近の2022.4月末までは実質金利マイナスが続いていましたが、5月からプラスに転じ9月には1%を超え9月末には1.6%を付けるという急激な上昇となり、このところの株価大幅下げにつながりました。

実質金利を押し上げているもの、それは現状では長期利回りの上昇と考えられます。実質金利=10年債利回りー 予想インフレ率 10年債利回りは米国中央銀行が政策金利0.75%の引き締めを3回連続しており、FRBはインフレ抑制を最優先課題としているので利回り上昇は今後も続くと予想されます。

予想インフレ率は景気動向の指標です。利上げによる将来不安、中国のコロナ対策、ブロック経済化による商品需要の低下等によって景気は今後悪化(予想インフレ率は低下)していくでしょう。この数値の下落が終わり、上昇の局面に入らない限り、景気後退が終わったということにはなりません。

繰り返しますが、実質金利が上昇すると株価は下落するので、実質金利の上昇が止まらない限り株価は下げ止まらないはずです。上式が示すように、実質金利は10年債利回りと予想インフレ率の差で表されるので同数値の上昇が止まるためには、10年債利回り上昇が止まり、予想インフレ率が上昇を始める必要があります。最悪のシナリオは10年債利回り上昇が止まらず、予想インフレ率が低下し続けることであり、これはスタグフレーションを意味します。

株価はPER×EPSで表せますが、実質金利がこの2つの指標にどのような影響を及ぼすかを考えることにより今後の株価の方向を知ることが出来ます。PER(株価収益率)は企業の売上と利益が上昇すれば並行して上昇すると考えられるので、マクロ的にざっくり見ればGDPの上昇率に置き換えられると言えます。

世界のGDPはこのところ一貫して下落方向にあります。GDPを構成する要素の内、大部分を占める消費や投資は今後景気後退が進むとさらに下落せざるを得ません。インフレが政策金利の利上げで収まっていくとしても、利上げの影響による景気後退は避けようがないということでしょう。

EPS(一株利益)についてはどうでしょうか。インフレ時には企業の仕入れ原価が上昇するので、販売価格に転嫁出来なければEPSは下落します。これまでのところ世界的に企業物価指数は消費者物価指数を大幅に上回っているので、企業利益は縮小していくこと、すなわちEPSの下落を示唆しています。

PS X PERの観点からみると残念ながら世界の株価は今後も下落を続けざるを得ないということになります。いつになったら実質金利の上昇を抑え込むことが出来るのか、そこに株価の行く末がかかっているということです。

株式投資において、昨今のような下落が続く局面では、いつまで下げるのか、いつになったら底を打ったと考えられるのか、その見極めが投資のパフォーマンスを決めることになります。インフレでも景気後退でも儲けるのは難しくなりますが、では今後何を見ておけば株価底打ちの予測が可能なのでしょうか。

発表される経済指標は山ほどありますが、一つを選べと言われれば実質金利こそ、というべきでしょう。実質金利の上昇はリスク資産の価値を下げるからです。では米国の実質金利はどうなっていたでしょうか。上のグラフは、実質金利と米国の代表的株価指数S&P500の関係を示しています。実質金利がマイナス入りした2020.3月末以降、株価は真逆の上方に向けて急上昇を続けました。

一方、2022.1月、実質金利が上昇に転じるや、株価は真逆の下落方向に向かい始めています。直近の2022.4月末までは実質金利マイナスが続いていましたが、5月からプラスに転じ9月には1%を超え9月末には1.6%を付けるという急激な上昇となり、このところの株価大幅下げにつながりました。

実質金利を押し上げているもの、それは現状では長期利回りの上昇と考えられます。実質金利=10年債利回りー 予想インフレ率 10年債利回りは米国中央銀行が政策金利0.75%の引き締めを3回連続しており、FRBはインフレ抑制を最優先課題としているので利回り上昇は今後も続くと予想されます。

予想インフレ率は景気動向の指標です。利上げによる将来不安、中国のコロナ対策、ブロック経済化による商品需要の低下等によって景気は今後悪化(予想インフレ率は低下)していくでしょう。この数値の下落が終わり、上昇の局面に入らない限り、景気後退が終わったということにはなりません。

繰り返しますが、実質金利が上昇すると株価は下落するので、実質金利の上昇が止まらない限り株価は下げ止まらないはずです。上式が示すように、実質金利は10年債利回りと予想インフレ率の差で表されるので同数値の上昇が止まるためには、10年債利回り上昇が止まり、予想インフレ率が上昇を始める必要があります。最悪のシナリオは10年債利回り上昇が止まらず、予想インフレ率が低下し続けることであり、これはスタグフレーションを意味します。

株価はPER×EPSで表せますが、実質金利がこの2つの指標にどのような影響を及ぼすかを考えることにより今後の株価の方向を知ることが出来ます。PER(株価収益率)は企業の売上と利益が上昇すれば並行して上昇すると考えられるので、マクロ的にざっくり見ればGDPの上昇率に置き換えられると言えます。

世界のGDPはこのところ一貫して下落方向にあります。GDPを構成する要素の内、大部分を占める消費や投資は今後景気後退が進むとさらに下落せざるを得ません。インフレが政策金利の利上げで収まっていくとしても、利上げの影響による景気後退は避けようがないということでしょう。

EPS(一株利益)についてはどうでしょうか。インフレ時には企業の仕入れ原価が上昇するので、販売価格に転嫁出来なければEPSは下落します。これまでのところ世界的に企業物価指数は消費者物価指数を大幅に上回っているので、企業利益は縮小していくこと、すなわちEPSの下落を示唆しています。

PS X PERの観点からみると残念ながら世界の株価は今後も下落を続けざるを得ないということになります。いつになったら実質金利の上昇を抑え込むことが出来るのか、そこに株価の行く末がかかっているということです。

2022.09.07

異常変動の本質について

2003年Sarsが流行し、感染を避ける為飛行機で移動するビジネスマンが大幅に減少。結果、航空機に対する需要が大幅に落ち込み、使われなくなった飛行機はネバダの砂漠に放置されることとなりました。世界中の航空会社の飛行機が集まり夥しい数に上った為、ネバダ砂漠は飛行機の墓場と化しました。

飛行機がツインタワーに突っ込んだ2001年の同時多発テロ。この時にも航空会社はダメージを被りました。人々はおなじようなテロが起きることを恐れて移動手段として航空機を避けるようになったからであります。

今回コロナによって航空会社はさらに大きなダメージを受けました。またもや航空機の墓場が出現し、航空機ファイナンスリースも打撃を被ります。旅行やビジネスという需要が止まると、航空機は行き場を失い航空会社の収益も大幅減少、航空機を購入してリースとして航空会社に貸与しているリース会社も大きく影響を受けることになります。

多数の航空機が砂漠送りになると、世界経済は示し合わせたように大幅な下降局面を迎えます。今回のコロナ禍においては一部の国だけに留まらず、世界中の航空機が長期にわたって砂漠行きとなり過去とは比べ物にならない悪影響を世界経済に与えました。

今回は世界貿易面でも大変化が進行しつつあります。グローバリゼーションに支えられていた自由貿易が終わりを告げようとしているからです。自由貿易の下では、世界のどこからでも物資を調達出来、どこへでも売れるという経済効率が実現出来ます。この制度の下では企業も国家も自ら最適と判断した場所で経済活動が行えるという大きなメリットがあります。

ところが2022.2月以降、貿易はブロック経済に取って代わられつつあり、民主主義と権威主義によって貿易が分断され始めています。その結果モノの価格は上昇し世界中で発生しているインフレに拍車をかけています。

先日のジャクソンホールにおけるパウエル議長発言が株や円の連続暴落を引き起こしました。(一週間で世界の株式時価総額700兆円減少、円相場は4円近くの下落。)しかし議長発言はインフレ抑制を最優先し、その結果家計や企業にも痛みが及ぶということを明言したに過ぎません。

FRBは利上げを緩和するハズという市場の誤った期待が7月中旬以降の上昇を招き、今回の大幅下落に繋がった原因であったと言えるでしょう。ことの本質は実体経済がどれほど大きく長く影響を受けているかということであり、そのことこそが株や債券、為替の大幅な変動を引き起こしているのです。

インフレ抑制の為、次回9月の会合で再び0.75%の引き上げを行ったとすると3回連続の高政策金利引き上げとなります。これは過去に例のないことで、実現すればいかにこれまでと違った世界が出現しようとしているかの証しとなると言えるでしょう。ヒト、モノ、カネの激しい動きこそが異常変動の本質なのです。

飛行機がツインタワーに突っ込んだ2001年の同時多発テロ。この時にも航空会社はダメージを被りました。人々はおなじようなテロが起きることを恐れて移動手段として航空機を避けるようになったからであります。

今回コロナによって航空会社はさらに大きなダメージを受けました。またもや航空機の墓場が出現し、航空機ファイナンスリースも打撃を被ります。旅行やビジネスという需要が止まると、航空機は行き場を失い航空会社の収益も大幅減少、航空機を購入してリースとして航空会社に貸与しているリース会社も大きく影響を受けることになります。

多数の航空機が砂漠送りになると、世界経済は示し合わせたように大幅な下降局面を迎えます。今回のコロナ禍においては一部の国だけに留まらず、世界中の航空機が長期にわたって砂漠行きとなり過去とは比べ物にならない悪影響を世界経済に与えました。

今回は世界貿易面でも大変化が進行しつつあります。グローバリゼーションに支えられていた自由貿易が終わりを告げようとしているからです。自由貿易の下では、世界のどこからでも物資を調達出来、どこへでも売れるという経済効率が実現出来ます。この制度の下では企業も国家も自ら最適と判断した場所で経済活動が行えるという大きなメリットがあります。

ところが2022.2月以降、貿易はブロック経済に取って代わられつつあり、民主主義と権威主義によって貿易が分断され始めています。その結果モノの価格は上昇し世界中で発生しているインフレに拍車をかけています。

先日のジャクソンホールにおけるパウエル議長発言が株や円の連続暴落を引き起こしました。(一週間で世界の株式時価総額700兆円減少、円相場は4円近くの下落。)しかし議長発言はインフレ抑制を最優先し、その結果家計や企業にも痛みが及ぶということを明言したに過ぎません。

FRBは利上げを緩和するハズという市場の誤った期待が7月中旬以降の上昇を招き、今回の大幅下落に繋がった原因であったと言えるでしょう。ことの本質は実体経済がどれほど大きく長く影響を受けているかということであり、そのことこそが株や債券、為替の大幅な変動を引き起こしているのです。

インフレ抑制の為、次回9月の会合で再び0.75%の引き上げを行ったとすると3回連続の高政策金利引き上げとなります。これは過去に例のないことで、実現すればいかにこれまでと違った世界が出現しようとしているかの証しとなると言えるでしょう。ヒト、モノ、カネの激しい動きこそが異常変動の本質なのです。

2022.08.10

リセッション入り、ボラの出現

インフレにより酷い資産価格の暴落を本年前半経験した米国。そこから1ヶ月が過ぎた7月28日、日本時間21:30、米国GDPが2四半期連続マイナスであったことが判明するやドルが急激に下落を開始。3月中旬115円台であった円ドルレートは一時140円超えまで上昇を続けてきていましたが、この発表を機に一日2円のペースでなんと5営業日連続で下がり続けました。

リセッション(景気後退)確定ととらえたマーケットは、為替のみに止まらず債券相場においても同じように反応しました。(一時3.4%超えまで上昇していた10年債利回りが発表後5営業日連続下げ、一時2.55%割れ。)考えられるリスクがインフレよりもリセッションに移ったと解釈されたようです。

リセッション入りは長短金利の逆転現象(逆イールド)にも表れています。本来債券利回りは期間が長期になるほど高くなるのが道理ですが、現在はこれが大きく逆転しています。例えば本日(2022.8.10)現在、米国10年債利回りは2.79%ですが、2年物米国債は3.26%と逆転しています。

より精度が高いと言われる3ヶ月短期国債と10年国債の比較では、過去8回あったリセッションの全てで事前に利回り逆転が発生しており、1年程度の期間を経てリセッションに突入しいています。(本日現在、3ヶ月短期国債利回りは2.54%)

一方、米国株式市場においてはドルとは逆に3日連続で上昇に転じました。株式市場、債券市場はリセッションよりもインフレ後退への期待が勝ったようです。中央銀行は利上げのペースを落とす方向を期待し、景気後退はまだ先の話と判断したのかもしれません。

しかし、実質金利(10年債と期待インフレ率から導き出される)は株式にとってネガティブな方向を示しています。4月末まではマイナスが続いていましたが、5月以降プラスに転じ、プラス幅を広げてきているので株価には不利な状況となっています。

米国のみならず欧州各国等もインフレとリセッションのせめぎあいの時期に突入しており、これが様々な資産価格のボラティリティー(変動率)を高めています。今後インフレは終息してゆくのか加速するのか、景気後退はどの程度重大なものとなるのか等不確定要素が大きい為、おのずと資産価格の振れ幅は大きくなります。

このようなボラ(変動率上昇)の出現は先行きを見極めきれない投資家の迷いを象徴しているのでしょう。 日本は変動率においてそれほど大きな影響を受けていないように感じられますが、海外の情勢変化はタイムラグを伴って影響が及ぶことは避けられません。ちなみに、本日21:30、7月の米国消費者物価指数が発表されます。再びボラが発生するかもしれません。

リセッション(景気後退)確定ととらえたマーケットは、為替のみに止まらず債券相場においても同じように反応しました。(一時3.4%超えまで上昇していた10年債利回りが発表後5営業日連続下げ、一時2.55%割れ。)考えられるリスクがインフレよりもリセッションに移ったと解釈されたようです。

リセッション入りは長短金利の逆転現象(逆イールド)にも表れています。本来債券利回りは期間が長期になるほど高くなるのが道理ですが、現在はこれが大きく逆転しています。例えば本日(2022.8.10)現在、米国10年債利回りは2.79%ですが、2年物米国債は3.26%と逆転しています。

より精度が高いと言われる3ヶ月短期国債と10年国債の比較では、過去8回あったリセッションの全てで事前に利回り逆転が発生しており、1年程度の期間を経てリセッションに突入しいています。(本日現在、3ヶ月短期国債利回りは2.54%)

一方、米国株式市場においてはドルとは逆に3日連続で上昇に転じました。株式市場、債券市場はリセッションよりもインフレ後退への期待が勝ったようです。中央銀行は利上げのペースを落とす方向を期待し、景気後退はまだ先の話と判断したのかもしれません。

しかし、実質金利(10年債と期待インフレ率から導き出される)は株式にとってネガティブな方向を示しています。4月末まではマイナスが続いていましたが、5月以降プラスに転じ、プラス幅を広げてきているので株価には不利な状況となっています。

米国のみならず欧州各国等もインフレとリセッションのせめぎあいの時期に突入しており、これが様々な資産価格のボラティリティー(変動率)を高めています。今後インフレは終息してゆくのか加速するのか、景気後退はどの程度重大なものとなるのか等不確定要素が大きい為、おのずと資産価格の振れ幅は大きくなります。

このようなボラ(変動率上昇)の出現は先行きを見極めきれない投資家の迷いを象徴しているのでしょう。 日本は変動率においてそれほど大きな影響を受けていないように感じられますが、海外の情勢変化はタイムラグを伴って影響が及ぶことは避けられません。ちなみに、本日21:30、7月の米国消費者物価指数が発表されます。再びボラが発生するかもしれません。

2022.07.06

ぶりの消える日

ぶりは長いこと見なかった変動が発生したときに現れます。特に何年にもわたって発生しなかった歴史的異常事態時に多数のぶりが現れます。ぶりの出現は歴史が繰り返すことの証左でもあります。

中でも世界中を巻き込んで市場を荒らしまわっているぶりがインフレによるもの。米国のインフレ率の高さ(8.6%.2022.6現在)は40年ぶりです。40年前、オイルショックによりインフレ率は10%を超えており、当時FRBのボルカー議長は強烈な金利引き上げを行いました。

現在、パウエル議長もインフレを抑えるのが先決ということで、一挙に政策金利0.75%の利上げを決定しました。通常、利上げ幅は0.25%ずつというのが普通なので如何に現状のインフレリスクを深刻に受け止めているかがわかります。

市場においては、今年の前半期(1~6月)6か月で米国の代表的株価指数S&P500は23%下落し、この下げ幅はなんと52年ぶりとなっています。本年3~6月期は株、債券、原油からビットコインに至るまであらゆるリスク資産が歴史的乱高下に巻き込まれ、米国10年債利回り上昇1.6%は38年ぶり、22円の円安は24年ぶり、逆にドルの強さを表すドル指数は20年ぶりの高さです。

問題のインフレは供給制約から始まりました。コロナ、ロシア制裁への反撃による原油やガス、中国のロックダウンから始まった世界の貿易縮小などです。モノの価格は需要と供給で決まります。この深刻なインフレを抑える為には、供給を増やすか需要を減らすしか方法がありませんが、供給を増やす道筋は複雑で一筋縄ではいきません。

そこで需要を抑える為、まずは金利引き上げということになりますが、急激な引き上げは経済停滞を引き起こします。最近、市場ではリセッション(景気後退)のリスクが取りざたされており、資産価格の下落もリセッションを織り込み始めています。

インフレが収まらず、経済も後退というのは最悪のシナリオです。これを防ぐ方法は経済成長を犠牲にしてでもまずはインフレを抑えることなので、今後も政策金利の引き上げ継続は避けられないと思われます。

しかし困ったことに株、債券、為替など現在の乱高下がインフレによるものなのか、リセッションによるものなのか誰にも判らない状況になっています。直近のデータでは米国の住宅販売は対前年マイナス12%、個人消費も3.1%→1.8%へと大幅下落しているので不動産価格の下落が始まれば、リセッションも本格化が避けられなくなると思われます。

通常インフレに対抗するにはコモディティー指数の買いが有効です。実際、同指数は14年ぶりに29%の上昇を達成しました。しかしリセッションということになると同指数買いによる資産防衛の有効性は一挙に消滅してしまいます。

経済が大きく変動した時に現れる○○年ぶりという表現は、過去に例のない事象が起きた場合には出現しません。歴史的変動という言葉にとって代わられます。ぶりの消える日が近づいているのかもしれません。

中でも世界中を巻き込んで市場を荒らしまわっているぶりがインフレによるもの。米国のインフレ率の高さ(8.6%.2022.6現在)は40年ぶりです。40年前、オイルショックによりインフレ率は10%を超えており、当時FRBのボルカー議長は強烈な金利引き上げを行いました。

現在、パウエル議長もインフレを抑えるのが先決ということで、一挙に政策金利0.75%の利上げを決定しました。通常、利上げ幅は0.25%ずつというのが普通なので如何に現状のインフレリスクを深刻に受け止めているかがわかります。

市場においては、今年の前半期(1~6月)6か月で米国の代表的株価指数S&P500は23%下落し、この下げ幅はなんと52年ぶりとなっています。本年3~6月期は株、債券、原油からビットコインに至るまであらゆるリスク資産が歴史的乱高下に巻き込まれ、米国10年債利回り上昇1.6%は38年ぶり、22円の円安は24年ぶり、逆にドルの強さを表すドル指数は20年ぶりの高さです。

問題のインフレは供給制約から始まりました。コロナ、ロシア制裁への反撃による原油やガス、中国のロックダウンから始まった世界の貿易縮小などです。モノの価格は需要と供給で決まります。この深刻なインフレを抑える為には、供給を増やすか需要を減らすしか方法がありませんが、供給を増やす道筋は複雑で一筋縄ではいきません。

そこで需要を抑える為、まずは金利引き上げということになりますが、急激な引き上げは経済停滞を引き起こします。最近、市場ではリセッション(景気後退)のリスクが取りざたされており、資産価格の下落もリセッションを織り込み始めています。

インフレが収まらず、経済も後退というのは最悪のシナリオです。これを防ぐ方法は経済成長を犠牲にしてでもまずはインフレを抑えることなので、今後も政策金利の引き上げ継続は避けられないと思われます。

しかし困ったことに株、債券、為替など現在の乱高下がインフレによるものなのか、リセッションによるものなのか誰にも判らない状況になっています。直近のデータでは米国の住宅販売は対前年マイナス12%、個人消費も3.1%→1.8%へと大幅下落しているので不動産価格の下落が始まれば、リセッションも本格化が避けられなくなると思われます。

通常インフレに対抗するにはコモディティー指数の買いが有効です。実際、同指数は14年ぶりに29%の上昇を達成しました。しかしリセッションということになると同指数買いによる資産防衛の有効性は一挙に消滅してしまいます。

経済が大きく変動した時に現れる○○年ぶりという表現は、過去に例のない事象が起きた場合には出現しません。歴史的変動という言葉にとって代わられます。ぶりの消える日が近づいているのかもしれません。

2022.05.06

ミセスワタナベ再び?

円安ドル高が早いペースで進んでいます。3月に入って115円から130円近辺へと2か月でなんと15円の上昇。貿易とインフレを加味した実質実効為替レートに至っては過去最低の円安水準です。(同レートが低い時は、外貨が高いことを意味する。)

原因は米国の急激な消費者物価上昇。40年ぶりの高さです。インフレを抑えるためには米国金利をあげざるを得ず、日米の金利差がドル高を招いています。

実質実効為替レートの急激な低下は、過去にもありました。1995年4月、同レートは最高値151.1を付けましたが、その後2003年には110を切り、2008.年秋ごろまでは80~90まで下落しました。こうした状況下では、資産形成には外貨保有が有効。実際この期間、外貨建て投資信託の基準価格は上昇し、ミセスワタナベ(為替取引をする個人の代名詞)は為替で大儲け。2000~2006で4億の利益を得たようです。

2008年以降、実質実効為替レートは円高に転換しています。理由は同年9月のリーマンショック。世界がリスクを取らなくなり(risk off)当時安全度が高いとみなされていた円が買われた為です。ミセスワタナベはこの時期、儲けのチャンスを失ったばかりか、2007年には脱税が発覚して延滞税、重加算税など5億円を負担することになったと報じられました。

過去、世界を揺るがすような事態が起きると円高になるというのが常態化していました。Risk off時の円高もその一つ。これは円が安全資産と見なされていたからですが、その背景には長期に亘る経常収支黒字があります。ところが、日本の経常収支は42年ぶりの赤字に転じる可能性が取りざたされています。原油価格が急激に上昇している為です。経常収支が一転赤字ということになると円安は構造的なものとなりそうです。

自国の通貨が安くなるということは、長期的には国力の低下を意味するのでもろ手を上げて歓迎するようなものではありません。日本はただでも政府債務残高がGDPの250%以上と過剰なので、金利の上昇は日本売りにつながり財政を危険にさらす恐れがあります。

日銀が政策金利を抑えようとしている為、ドル高を加速させているという議論もありますが、日銀の目的はまさかミセスワタナベを儲けさせるためではないでしょう。金利上昇を抑制することで、住宅ローン金利上昇や、企業の借金膨張を防ぐという効果も期待できます。

円安ドル高が進むと、輸入に携わる中小企業には打撃となることは避けられません。対策として為替ヘッジや、ミセスワタナベの世界に踏み込むというのも一つの方法かもしれません。直近の円の実効為替レートは66近辺と過去最低水準にあります。同レートは簡単に言うと通貨の実力と言えるので下げ続けている限り、外貨保有が利益を生む局面にあるということです。ミセスワタナベは再び利益を積み上げているかもしれません。

原因は米国の急激な消費者物価上昇。40年ぶりの高さです。インフレを抑えるためには米国金利をあげざるを得ず、日米の金利差がドル高を招いています。

実質実効為替レートの急激な低下は、過去にもありました。1995年4月、同レートは最高値151.1を付けましたが、その後2003年には110を切り、2008.年秋ごろまでは80~90まで下落しました。こうした状況下では、資産形成には外貨保有が有効。実際この期間、外貨建て投資信託の基準価格は上昇し、ミセスワタナベ(為替取引をする個人の代名詞)は為替で大儲け。2000~2006で4億の利益を得たようです。

2008年以降、実質実効為替レートは円高に転換しています。理由は同年9月のリーマンショック。世界がリスクを取らなくなり(risk off)当時安全度が高いとみなされていた円が買われた為です。ミセスワタナベはこの時期、儲けのチャンスを失ったばかりか、2007年には脱税が発覚して延滞税、重加算税など5億円を負担することになったと報じられました。

過去、世界を揺るがすような事態が起きると円高になるというのが常態化していました。Risk off時の円高もその一つ。これは円が安全資産と見なされていたからですが、その背景には長期に亘る経常収支黒字があります。ところが、日本の経常収支は42年ぶりの赤字に転じる可能性が取りざたされています。原油価格が急激に上昇している為です。経常収支が一転赤字ということになると円安は構造的なものとなりそうです。

自国の通貨が安くなるということは、長期的には国力の低下を意味するのでもろ手を上げて歓迎するようなものではありません。日本はただでも政府債務残高がGDPの250%以上と過剰なので、金利の上昇は日本売りにつながり財政を危険にさらす恐れがあります。

日銀が政策金利を抑えようとしている為、ドル高を加速させているという議論もありますが、日銀の目的はまさかミセスワタナベを儲けさせるためではないでしょう。金利上昇を抑制することで、住宅ローン金利上昇や、企業の借金膨張を防ぐという効果も期待できます。

円安ドル高が進むと、輸入に携わる中小企業には打撃となることは避けられません。対策として為替ヘッジや、ミセスワタナベの世界に踏み込むというのも一つの方法かもしれません。直近の円の実効為替レートは66近辺と過去最低水準にあります。同レートは簡単に言うと通貨の実力と言えるので下げ続けている限り、外貨保有が利益を生む局面にあるということです。ミセスワタナベは再び利益を積み上げているかもしれません。

2022.04.11

インフレがバブル崩壊を加速する

コロナ対策で多量のマネーを市場に注ぎ込んだ世界の中央銀行は資産バブルを想定していたはずです。従って、市場に溢れかえったマネーを急激に吸い上げることには慎重に、というのが一貫した方針でした。バブルを潰せば実体経済に重大な影響が及ぶからです。その後コロナ感染で工場が停止し供給が低下するなどした為、想定外のインフレが発生するに及び、金利の引き上げを早めるとの方針に変更しました。

ところが再び想定外の事態発生。ロシアのウクライナに侵攻により、世界はロシアへの制裁強化を選択せざるを得なくなりました。第三次世界大戦を避けるため取られた手段は経済制裁。ロシアの原油やガスの輸出を止めることがインフレを昂進させる副作用があることは承知の上での制裁です。ウクライナは小麦等農産物の生産で世界の需要の相当部分を賄っていますが、ロシアが黒海を封鎖して海上輸送を止めるという反撃に出ています。こうした様々な作用の結果、世界中で物資が不足、インフレが各国で問題となってきました。すでにいくつかの国では物価上昇を嫌気した反政府運動が広がっていると報じられています。

通常インフレ対策は政策金利の引き上げにより行われます。過去にも原油等の価格上昇によるインフレを鎮静化するため、各国で実施された対策です。今回もインフレだけが問題であるなら、金利引き上げが妥当。ところが資産バブルが収束していない状況で起きてしまったインフレなので、問題はより深刻化します。

収まっていないばかりか目いっぱい膨張したままの状況故、この状況で急激に金利を上げれば株、債券、不動産等の下落、企業倒産、その結果引き起こされる景気後退など、相当なショックを世界経済に与えることになると思われます。しかし逆にこれまでと同じペースでの金利引き上げに終始すればインフレは加速してしまいます。

FRBはインフレとバブルの両方に対処しなければならない難しい問題に直面しています。最近のFRBコメントによると、インフレ対策を優先させるべく金利引き上げ、金融引き締め(QT)にも5月には着手する方向とあります。QTにより中央銀行がコロナ対策で大量に買い込んだ長期国債等を売却することになるので債券価格は下落、債券利回りは上昇し金利上昇につながります。これはバブル崩壊の後押しを意味します。

最近になって世界経済へのリスク要因がもう一つ加わりました。中国の経済後退です。コロナ再拡大で人流を止めている結果、国内需要が減少し世界貿易も縮小。中国の経済はロシアの比ではないほど巨大であり、日本との経済的つながりも大きい。不動産価格下落問題も依然として解消されていないようなので中国のみならず世界への悪影響が懸念されます。

これまで、上記にあげたような出来事が1つでもあれば世界は揺れ、市場は大きく反応してきました。今回のように複合的な危機の連鎖はどのような結末をもたらすのでしょうか。

過去のショックの原因が比較的透明度の高いものであったことと比較すると、これまでの延長線といった楽観的予測に基づく行動は控えるべきと思います。幸いコロナに関しては危機が回避され、世界がコロナ前の日常を取り戻しつつあります。このトレンドを可能な限り、広く、長く、深く継続させることが当面の取りうる数少ない対策の一つではないでしょうか。

日本は諸外国に比べコロナから経済への移行が遅れ、未だに回復過程に入っているとはいいがたい状況にあります。米国のインフレへの対策転換は当然日本にも大きな影響を及ぼすことでしょう。従ってドラスティックな規制緩和を進めなければまずい事態に陥ることが憂慮されます。海外との人の往来を過度に制約する対策は早急に改める等、社会経済活動の後押しを強力に押し進める局面に来ているのではないでしょうか。

ところが再び想定外の事態発生。ロシアのウクライナに侵攻により、世界はロシアへの制裁強化を選択せざるを得なくなりました。第三次世界大戦を避けるため取られた手段は経済制裁。ロシアの原油やガスの輸出を止めることがインフレを昂進させる副作用があることは承知の上での制裁です。ウクライナは小麦等農産物の生産で世界の需要の相当部分を賄っていますが、ロシアが黒海を封鎖して海上輸送を止めるという反撃に出ています。こうした様々な作用の結果、世界中で物資が不足、インフレが各国で問題となってきました。すでにいくつかの国では物価上昇を嫌気した反政府運動が広がっていると報じられています。

通常インフレ対策は政策金利の引き上げにより行われます。過去にも原油等の価格上昇によるインフレを鎮静化するため、各国で実施された対策です。今回もインフレだけが問題であるなら、金利引き上げが妥当。ところが資産バブルが収束していない状況で起きてしまったインフレなので、問題はより深刻化します。

収まっていないばかりか目いっぱい膨張したままの状況故、この状況で急激に金利を上げれば株、債券、不動産等の下落、企業倒産、その結果引き起こされる景気後退など、相当なショックを世界経済に与えることになると思われます。しかし逆にこれまでと同じペースでの金利引き上げに終始すればインフレは加速してしまいます。

FRBはインフレとバブルの両方に対処しなければならない難しい問題に直面しています。最近のFRBコメントによると、インフレ対策を優先させるべく金利引き上げ、金融引き締め(QT)にも5月には着手する方向とあります。QTにより中央銀行がコロナ対策で大量に買い込んだ長期国債等を売却することになるので債券価格は下落、債券利回りは上昇し金利上昇につながります。これはバブル崩壊の後押しを意味します。

最近になって世界経済へのリスク要因がもう一つ加わりました。中国の経済後退です。コロナ再拡大で人流を止めている結果、国内需要が減少し世界貿易も縮小。中国の経済はロシアの比ではないほど巨大であり、日本との経済的つながりも大きい。不動産価格下落問題も依然として解消されていないようなので中国のみならず世界への悪影響が懸念されます。

これまで、上記にあげたような出来事が1つでもあれば世界は揺れ、市場は大きく反応してきました。今回のように複合的な危機の連鎖はどのような結末をもたらすのでしょうか。

過去のショックの原因が比較的透明度の高いものであったことと比較すると、これまでの延長線といった楽観的予測に基づく行動は控えるべきと思います。幸いコロナに関しては危機が回避され、世界がコロナ前の日常を取り戻しつつあります。このトレンドを可能な限り、広く、長く、深く継続させることが当面の取りうる数少ない対策の一つではないでしょうか。

日本は諸外国に比べコロナから経済への移行が遅れ、未だに回復過程に入っているとはいいがたい状況にあります。米国のインフレへの対策転換は当然日本にも大きな影響を及ぼすことでしょう。従ってドラスティックな規制緩和を進めなければまずい事態に陥ることが憂慮されます。海外との人の往来を過度に制約する対策は早急に改める等、社会経済活動の後押しを強力に押し進める局面に来ているのではないでしょうか。

2022.03.09

ロシア兵糧攻めの帰結

歴史上幾多の戦いにおいて、流血を伴わず勝敗を決する方法として兵糧攻めが多く使われました。敵の城を取り囲み、立てこもる敵方の食料が尽きて降服するのを待つというものです。ロシアのウクライナ侵攻に際して、米欧日がロシアに対し、武力を行使せずどのように対処できるのか世界が見守ってきました。今回の国家間争いにおいて、兵糧に変えて同じような効果を果たしたのがカネであります。

過去の国家間の争い開始時には、物資の供給を止めるというのが常套手段でした。この方法だと効果が出るのに時間がかかり、武力をもって攻め込んだロシアからウクライナを守るには悠長すぎます。

今回、物資に変えて使われたのが、SWIFTからの排除と外貨準備金の凍結。前者は送金などの機能を止めることで経済制裁として働き、その結果ルーブル安が起こってインフレを誘発します。後者は中央銀行によるルーブルの買い支えを阻止することになるので、通貨下落が止まらなくなるという効果があります。

カネへの制裁に加えて、モノへの制裁も行われることになりました。ロシアへの貨物は欧州の税関でストップがかかり西欧の港からの物資搬入は実質的に困難となっています。米欧日諸国のとった今回の対応は過去に例を見ない強烈な効果を発揮するでしょうが、一方で返り血を浴びることも避けられません。原油やガス、穀物、鉱物などの価格上昇によるインフレ昂進、市場混乱による景気後退等を覚悟しなければならないでしょう。

しかし、そうした犠牲を払ってでもウクライナの主権を守ることを選択した世界の見識は、過去の争いが無駄ばかりではなかったことの証左といえるのではないでしょうか。

ただしこうした制裁は何の罪もない国民にとっては大変な迷惑です。ロシア国内には激しいインフレ、保有通貨の下落、経済の縮小、物資の不足、情報の途絶などを引き起こし、まともな生活を送ることが困難となります。当然のことながら、ウクライナの国民はさらに厳しい命への危機にさらされ続けます。何百万の人々を難民として受け入れているポーランド等の隣国も過剰な負担を耐えねばなりません。

世界経済には、コロナによる供給制約に加えて紛争による供給制約が覆いかぶさることになります。インフレのみならず金融資産下落を始めとする経済停滞リスクが加わるので、スタグフレーション(景気停滞と物価上昇の同時進行)がより現実味をおびてくるでしょう。その行く末は、紛争が早期に収束となるか否かにかかっています。

ロシアへの制裁に歩調を合わせた日本ですが、ウクライナ支援についてはどうでしょうか。西欧諸国とともに日本もウクライナからの難民受け入れ表明を期待したいところです。家族が国内にいるかどうかはこの際関係ないと思います。(もちろん家族がいる人々の受け入れは当然です。)

過去の国家間の争い開始時には、物資の供給を止めるというのが常套手段でした。この方法だと効果が出るのに時間がかかり、武力をもって攻め込んだロシアからウクライナを守るには悠長すぎます。

今回、物資に変えて使われたのが、SWIFTからの排除と外貨準備金の凍結。前者は送金などの機能を止めることで経済制裁として働き、その結果ルーブル安が起こってインフレを誘発します。後者は中央銀行によるルーブルの買い支えを阻止することになるので、通貨下落が止まらなくなるという効果があります。

カネへの制裁に加えて、モノへの制裁も行われることになりました。ロシアへの貨物は欧州の税関でストップがかかり西欧の港からの物資搬入は実質的に困難となっています。米欧日諸国のとった今回の対応は過去に例を見ない強烈な効果を発揮するでしょうが、一方で返り血を浴びることも避けられません。原油やガス、穀物、鉱物などの価格上昇によるインフレ昂進、市場混乱による景気後退等を覚悟しなければならないでしょう。

しかし、そうした犠牲を払ってでもウクライナの主権を守ることを選択した世界の見識は、過去の争いが無駄ばかりではなかったことの証左といえるのではないでしょうか。

ただしこうした制裁は何の罪もない国民にとっては大変な迷惑です。ロシア国内には激しいインフレ、保有通貨の下落、経済の縮小、物資の不足、情報の途絶などを引き起こし、まともな生活を送ることが困難となります。当然のことながら、ウクライナの国民はさらに厳しい命への危機にさらされ続けます。何百万の人々を難民として受け入れているポーランド等の隣国も過剰な負担を耐えねばなりません。

世界経済には、コロナによる供給制約に加えて紛争による供給制約が覆いかぶさることになります。インフレのみならず金融資産下落を始めとする経済停滞リスクが加わるので、スタグフレーション(景気停滞と物価上昇の同時進行)がより現実味をおびてくるでしょう。その行く末は、紛争が早期に収束となるか否かにかかっています。

ロシアへの制裁に歩調を合わせた日本ですが、ウクライナ支援についてはどうでしょうか。西欧諸国とともに日本もウクライナからの難民受け入れ表明を期待したいところです。家族が国内にいるかどうかはこの際関係ないと思います。(もちろん家族がいる人々の受け入れは当然です。)

2022.02.10

不気味な足音

1月の世界株価は連続して大幅に下落しました。米連邦準備制度理事会(FRB)議長パウエル氏の発言をきっかけとしたものですが、3月の利上げ、FRBの抱える9兆ドルもの資産縮小(QT)が視野に入ったことに市場が反応したものでしょう。幸いにもその後、少なからずの企業で増収益の決算発表が連続した為市場は落ち着きを取り戻しています。

ただインフレのペースは上昇しており、米国消費者物価指数は年率7%と40年ぶりの高い水準となりました。インフレが高まり中央銀行が金融引き締めに向かうと、金利の上昇を受けて株価収益率(PER)の高い銘柄は売られます。株価はPERと一株利益(EPS)の積なので、EPSが上昇しなければ(翌期利益が大きく増加する見込みがなければ)株価は下落せざるを得ないことになります。

EPSは二極化しており、特に非製造業は人流抑制の影響を受け続けています。いきなりコロナが消えてなくなりでもしない限り、多くの非製造業は株価の面でも厳しい評価を免れることは難しいと思われます。

3月の15.16日に予定されている連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが決定されれば、次は桁違いのマネーが流れ込んでいるFRB保有資産の縮小が視野に入ってくるとみられます。この意味するところは、これまで金利を引き下げ、国債等の債権を買い続けてきた中央銀行のスタンスが180度逆の方向に向かってゆくことであるので、そのインパクトは相当なものとなることが予想されます。欧州においてもイギリスの中央銀行が利上げに踏み切り、(2月3日)保有資産縮小も開始。欧州中央銀行(ECB)も引き締め方向に方針を転換しています。

過去に経験のない程に膨れ上がった、各国中央銀行による膨大な資産の縮小によりどのようなインパクトがあるのか未体験のゾーン故、不明ではありますが、株や不動産等の資産価格を支えていた土台が少なからず崩れてゆくことになるので何も起こらないということはあり得ないと言えるでしょう。

国内においては、コロナ対策として打ち出された無担保、無利子融資の終了期限が3月末に迫っています。同融資は国のみならず、金融機関も巻き込んだ対策なので期限終了となれば貸出は減り、回収も始まることになると思われます。借入に依存して持ちこたえてきた企業は、厳しい試練に直面することになるのではないでしょうか。

資産バブルを正当化してきたマイナスの実質金利がここに来て、大幅に上昇しています。(21年末の▲1.04→▲0.5%)1か月で0.5%の上昇率は思いの外早く、あたかもバブル崩壊が迫る足音に聞こえます。3月は潮目が変わった月として記憶されることになるかもしれません。

ただインフレのペースは上昇しており、米国消費者物価指数は年率7%と40年ぶりの高い水準となりました。インフレが高まり中央銀行が金融引き締めに向かうと、金利の上昇を受けて株価収益率(PER)の高い銘柄は売られます。株価はPERと一株利益(EPS)の積なので、EPSが上昇しなければ(翌期利益が大きく増加する見込みがなければ)株価は下落せざるを得ないことになります。

EPSは二極化しており、特に非製造業は人流抑制の影響を受け続けています。いきなりコロナが消えてなくなりでもしない限り、多くの非製造業は株価の面でも厳しい評価を免れることは難しいと思われます。

3月の15.16日に予定されている連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが決定されれば、次は桁違いのマネーが流れ込んでいるFRB保有資産の縮小が視野に入ってくるとみられます。この意味するところは、これまで金利を引き下げ、国債等の債権を買い続けてきた中央銀行のスタンスが180度逆の方向に向かってゆくことであるので、そのインパクトは相当なものとなることが予想されます。欧州においてもイギリスの中央銀行が利上げに踏み切り、(2月3日)保有資産縮小も開始。欧州中央銀行(ECB)も引き締め方向に方針を転換しています。

過去に経験のない程に膨れ上がった、各国中央銀行による膨大な資産の縮小によりどのようなインパクトがあるのか未体験のゾーン故、不明ではありますが、株や不動産等の資産価格を支えていた土台が少なからず崩れてゆくことになるので何も起こらないということはあり得ないと言えるでしょう。

国内においては、コロナ対策として打ち出された無担保、無利子融資の終了期限が3月末に迫っています。同融資は国のみならず、金融機関も巻き込んだ対策なので期限終了となれば貸出は減り、回収も始まることになると思われます。借入に依存して持ちこたえてきた企業は、厳しい試練に直面することになるのではないでしょうか。

資産バブルを正当化してきたマイナスの実質金利がここに来て、大幅に上昇しています。(21年末の▲1.04→▲0.5%)1か月で0.5%の上昇率は思いの外早く、あたかもバブル崩壊が迫る足音に聞こえます。3月は潮目が変わった月として記憶されることになるかもしれません。

2022.01.07

判断力とアンテナ

何かを決めなければならない時、事の本質を考えた上で情報を集めるでしょうか。それとも情報を集めた上で、該当しそうな情報を取捨選択して回答を探そうとするでしょうか。問題の本質がわかっているなら、前者のアプローチが正しい解に繋がるのでしょう。しかし、遭遇したことのない問題が発生した場合、本質を見極めるのは容易いことではありません。

例えば今回のコロナ禍に際して、「コロナ対策と経済のどちらを優先すべきか」という問題が常について回っており、感染状況や国によって判断は異なっていました。パンデミックのような状況は先を見通すのが難しい上に、科学的なエビデンスも限られています。出来るだけ安全な策をとろうとするなら、優先順位は「コロナ対策」ということになって、「経済」は後回しというのが日本の実情であったように思われます。

それが正しかったのか否かは判りません。立場や生活環境等によって様々な見方が混在していたというのが事実でしょう。ただ情報に関して言うなら、感染状況についての報道が圧倒的に多く、様々なメディアで毎日のように感染者数や専門家、知識人の意見が開陳されていました。是に対し、行動など規制に伴う経済への影響についての情報は、微々たるものでしかなかったように思います。

このような状況下では、個々人の意見や判断は情報の量に影響されざるを得ません。重要性における情報量や質のアンバランスは、過去においても極めて大きな問題を惹起していたことを示す実例があります。「失敗の本質」という本に詳しいのですが、第二次世界大戦で日本が連合国に負けた大きな理由の一つがレーダーの重要性に対する認識不足でした。高性能レーダーが無かったからではありません。日本には八木レーダーという素晴らしく性能の良いレーダーが存在したのです。ところが軍部はその重要性や有効性に気付いていなかったということです。

負けがこんできた日本は米国の捕虜を尋問。なぜ米国は日本の戦術を把握しているのかと捕虜を尋問しました。捕虜は”yagi radar”だと言ったところ、それはどんなものかと問われて驚いたとのこと。自国の優れた技術に気付かず使いもしなかったところに日本軍の致命的弱点があったわけですが、軍を指揮するトップの中に技術や情報の重要性や優先度を深く理解している者がいなかったことが敗因であるとされています。

国も個人も、精度高く、偏りのない情報を入手することの重要性を忘れてはならないことを示す逸話であります。向かうべき方向が判らなかったとしても、情報によって正しい判断に近づけるはず。判断力は誤りや偏りのない情報にアクセスできるアンテナを必要としているということです。

例えば今回のコロナ禍に際して、「コロナ対策と経済のどちらを優先すべきか」という問題が常について回っており、感染状況や国によって判断は異なっていました。パンデミックのような状況は先を見通すのが難しい上に、科学的なエビデンスも限られています。出来るだけ安全な策をとろうとするなら、優先順位は「コロナ対策」ということになって、「経済」は後回しというのが日本の実情であったように思われます。

それが正しかったのか否かは判りません。立場や生活環境等によって様々な見方が混在していたというのが事実でしょう。ただ情報に関して言うなら、感染状況についての報道が圧倒的に多く、様々なメディアで毎日のように感染者数や専門家、知識人の意見が開陳されていました。是に対し、行動など規制に伴う経済への影響についての情報は、微々たるものでしかなかったように思います。

このような状況下では、個々人の意見や判断は情報の量に影響されざるを得ません。重要性における情報量や質のアンバランスは、過去においても極めて大きな問題を惹起していたことを示す実例があります。「失敗の本質」という本に詳しいのですが、第二次世界大戦で日本が連合国に負けた大きな理由の一つがレーダーの重要性に対する認識不足でした。高性能レーダーが無かったからではありません。日本には八木レーダーという素晴らしく性能の良いレーダーが存在したのです。ところが軍部はその重要性や有効性に気付いていなかったということです。

負けがこんできた日本は米国の捕虜を尋問。なぜ米国は日本の戦術を把握しているのかと捕虜を尋問しました。捕虜は”yagi radar”だと言ったところ、それはどんなものかと問われて驚いたとのこと。自国の優れた技術に気付かず使いもしなかったところに日本軍の致命的弱点があったわけですが、軍を指揮するトップの中に技術や情報の重要性や優先度を深く理解している者がいなかったことが敗因であるとされています。

国も個人も、精度高く、偏りのない情報を入手することの重要性を忘れてはならないことを示す逸話であります。向かうべき方向が判らなかったとしても、情報によって正しい判断に近づけるはず。判断力は誤りや偏りのない情報にアクセスできるアンテナを必要としているということです。

2021.12.08

命を守った人たち

オミクロン株出現で、再びコロナに翻弄される日常に舞い戻らないとは言い切れません。この厄介なウイルスにどこまで対抗出来るのかという課題に対して、今のところ未だ答えが出ていません。ようやくコロナの恐怖から解放され、普通の生活に戻ることが出来ると期待していた矢先の新型コロナの出現。不安や落胆を感じている人も少なくないと思われます。

今後の世界がどのような方向に向かうのか、はっきりしたことは誰にもわからないと思いますが、初めてコロナが出現した後、世界はこれにどのように立ち向かってきたのでしょうか。良く分からないままに、そんなものかと受け止めてきた幾つかの「ナゼ」について資料を元に答えを探してみました。

その結果、今日に至るまで、壮絶なドラマが繰り広げられていたことを知りました。中でも感動したのはワクチン開発、製品化に携わってきた研究者の情熱と良心です。そうしたものがなかったら、我々はいまだに更に悲惨な状況におかれていたことでしょう。将来への示唆となるかもしれない出来事として今後の参考になれば幸いです。

① なぜ薬を1つも出したことのないベンチャー企業(ビオンテック/モデルナ)が効果抜群のワクチンを開発、提供できたのか。

・mRNA(メッセンジャーRNA:ウイルスのたんぱく質を作るもとになる、遺伝子情報)が医療を変える可能性のある重要な分野であると信じ、実用化に向けて30年近く前から研究を進めていた。

・カタリン・カリコー博士(ハンガリー出身女性、現ビオンテック上席副社長)はmRNAの研究のため、アメリカのペンシルバニア大学に赴任。開発には資金が必要だが、なかなか成果に結びつかず、当初大きな関心を示していた資金提供者達も次第に興味を失っていった。上司からも他の分野の研究に移るか、降格のどちらかを選択するよう言い渡される。そのような状況下にも拘わらず、mRNAは多くの人類を救済できるとの信念に基づき、降格を受け入れ研究を続けた。この信念と情熱がなければ、有効なワクチンがこんなにも早く作られ、世に出ていたかどうか疑問。

・モデルナもビオンテックも開発が失敗したら、経済的にも信用面でも大打撃を受けるというリスクを冒して進行中の開発案件を全て中止。コロナワクチンの開発、製造に全精力を投入することを決断した。

② ワクチンの開発に10年はかかると言われていたが、なぜ1年で世に出すことが出来たのか。

伝統的ワクチンは、対象となるウイルスを特定し、培養し、不活性化するといった開発プロセスを経る為長い時間がかかる。mRNAワクチンはそれを省けるばかりでなく化学合成出来るので量産化スピードも速い。(ワクチンとは、体に入ってきた悪いウイルスを免疫システムに事前に教える薬。そのため、従来は病原性を弱めたウイルスや、ウイルスを構成するたんぱく質を精製したものを使用。一方mRNAワクチンはウイルスたんぱく質そのものではなく、トゲ(スパイクたんぱく質)に的を絞りその設計図を体内に届け、自分でたんぱく質を作ってもらう仕組みをとる。)

・最初に武漢のコロナ患者の肺から採取した体液を調べ、ウイルスの遺伝子構造を解析した中国人、チャン教授がオーストラリア人の同僚に促されてそのデータを世界に向けて公開したこと。(2020.1月)そのおかげで世界中の専門家がワクチンの開発に一斉に取り掛かることが出来た。

・通常、ワクチンの製造は治験(人体に有効で、無害であることの検査)で問題がないことを確認出来て初めて始まる。コロナの影響は測り知れず、また全世界の人々の命に係わるものであったので、製薬会社と協力して治験と製造を同時並行で進めた。医薬品会社にとっては、巨大なリスクがあるが(治験に問題があった場合、製造してしまったワクチンや、製造工場が無駄になる。)米国政府がそのリスクを引き受けることを約束した。

③ なぜ、mRNAの開発に30年も要したのか。

・mRNAが免疫システムの過剰反応を引き起こすため、実験に使ったマウスはことごとく死に、初期の頃は死体の山が出来てしまった。途方に暮れていたカリコー博士が1つの研究論文に出会い、ここに示唆された方法を試してみた。mRNAは4つの構成成分で構成されるが、そのうちウリジンと呼ばれる物資が免疫の過剰反応を誘発することがある、という内容であった。そこでカリコー博士はウリジンをほぼ同一の代替物質に入れ替えたところ免疫攻撃の問題は解決された。

・ベンチャーキャピタルは成功しそうなベンチャー企業には大金を投じるが、治験段階への資金提供には消極的。製薬会社も多くの人に長期的に投与される薬でないと資金供給を渋る傾向。(「死の谷」と呼ばれる)公的部門も画期的研究の初期段階には積極的資金提供を行うが、研究実証の開発段階では支援が細る傾向。規模の小さなテックベンチャーが常に直面する財政上の障壁。

今回参考とした資料:Newsweek日本語版、厚生労働省ホームページ、日経新聞、FINANCIAL

TIMES,BUSINESS WARS(pod cast)等。特にBUSINESS WARSは大いに参考とさせてい

ただきました。

オミクロン対策にも有効と思われること。(以下は上記を踏まえた推測です)

・変異があっても、当該スパイクたんぱく質の設計図を解析ができれば既存ワクチンの有効性検証や新規ワクチン開発可

・mRNAは、4つの構成成分で構成される。アルファ株から変異したデルタ株に対してもmRNAは有効であった。

・コロナに対して世界中で知見とknow howが蓄積されている。(上記2社以外にもオックスフォード大学とアストラゼネカ、ビオンテックと組んだ製薬会社ファイザー、ジョンソン&ジョンソン、その他製薬会社もワクチンのみならず医薬品を開発しつつある。

・新たなワクチンを作る場合でも、既存施設の転用が可能で、時間をかけて新たな製造施設を一から作らなければならないという時間との戦いを回避できる。

今後の世界がどのような方向に向かうのか、はっきりしたことは誰にもわからないと思いますが、初めてコロナが出現した後、世界はこれにどのように立ち向かってきたのでしょうか。良く分からないままに、そんなものかと受け止めてきた幾つかの「ナゼ」について資料を元に答えを探してみました。

その結果、今日に至るまで、壮絶なドラマが繰り広げられていたことを知りました。中でも感動したのはワクチン開発、製品化に携わってきた研究者の情熱と良心です。そうしたものがなかったら、我々はいまだに更に悲惨な状況におかれていたことでしょう。将来への示唆となるかもしれない出来事として今後の参考になれば幸いです。

① なぜ薬を1つも出したことのないベンチャー企業(ビオンテック/モデルナ)が効果抜群のワクチンを開発、提供できたのか。

・mRNA(メッセンジャーRNA:ウイルスのたんぱく質を作るもとになる、遺伝子情報)が医療を変える可能性のある重要な分野であると信じ、実用化に向けて30年近く前から研究を進めていた。

・カタリン・カリコー博士(ハンガリー出身女性、現ビオンテック上席副社長)はmRNAの研究のため、アメリカのペンシルバニア大学に赴任。開発には資金が必要だが、なかなか成果に結びつかず、当初大きな関心を示していた資金提供者達も次第に興味を失っていった。上司からも他の分野の研究に移るか、降格のどちらかを選択するよう言い渡される。そのような状況下にも拘わらず、mRNAは多くの人類を救済できるとの信念に基づき、降格を受け入れ研究を続けた。この信念と情熱がなければ、有効なワクチンがこんなにも早く作られ、世に出ていたかどうか疑問。

・モデルナもビオンテックも開発が失敗したら、経済的にも信用面でも大打撃を受けるというリスクを冒して進行中の開発案件を全て中止。コロナワクチンの開発、製造に全精力を投入することを決断した。

② ワクチンの開発に10年はかかると言われていたが、なぜ1年で世に出すことが出来たのか。

伝統的ワクチンは、対象となるウイルスを特定し、培養し、不活性化するといった開発プロセスを経る為長い時間がかかる。mRNAワクチンはそれを省けるばかりでなく化学合成出来るので量産化スピードも速い。(ワクチンとは、体に入ってきた悪いウイルスを免疫システムに事前に教える薬。そのため、従来は病原性を弱めたウイルスや、ウイルスを構成するたんぱく質を精製したものを使用。一方mRNAワクチンはウイルスたんぱく質そのものではなく、トゲ(スパイクたんぱく質)に的を絞りその設計図を体内に届け、自分でたんぱく質を作ってもらう仕組みをとる。)

・最初に武漢のコロナ患者の肺から採取した体液を調べ、ウイルスの遺伝子構造を解析した中国人、チャン教授がオーストラリア人の同僚に促されてそのデータを世界に向けて公開したこと。(2020.1月)そのおかげで世界中の専門家がワクチンの開発に一斉に取り掛かることが出来た。

・通常、ワクチンの製造は治験(人体に有効で、無害であることの検査)で問題がないことを確認出来て初めて始まる。コロナの影響は測り知れず、また全世界の人々の命に係わるものであったので、製薬会社と協力して治験と製造を同時並行で進めた。医薬品会社にとっては、巨大なリスクがあるが(治験に問題があった場合、製造してしまったワクチンや、製造工場が無駄になる。)米国政府がそのリスクを引き受けることを約束した。

③ なぜ、mRNAの開発に30年も要したのか。

・mRNAが免疫システムの過剰反応を引き起こすため、実験に使ったマウスはことごとく死に、初期の頃は死体の山が出来てしまった。途方に暮れていたカリコー博士が1つの研究論文に出会い、ここに示唆された方法を試してみた。mRNAは4つの構成成分で構成されるが、そのうちウリジンと呼ばれる物資が免疫の過剰反応を誘発することがある、という内容であった。そこでカリコー博士はウリジンをほぼ同一の代替物質に入れ替えたところ免疫攻撃の問題は解決された。

・ベンチャーキャピタルは成功しそうなベンチャー企業には大金を投じるが、治験段階への資金提供には消極的。製薬会社も多くの人に長期的に投与される薬でないと資金供給を渋る傾向。(「死の谷」と呼ばれる)公的部門も画期的研究の初期段階には積極的資金提供を行うが、研究実証の開発段階では支援が細る傾向。規模の小さなテックベンチャーが常に直面する財政上の障壁。

今回参考とした資料:Newsweek日本語版、厚生労働省ホームページ、日経新聞、FINANCIAL

TIMES,BUSINESS WARS(pod cast)等。特にBUSINESS WARSは大いに参考とさせてい

ただきました。

オミクロン対策にも有効と思われること。(以下は上記を踏まえた推測です)

・変異があっても、当該スパイクたんぱく質の設計図を解析ができれば既存ワクチンの有効性検証や新規ワクチン開発可

・mRNAは、4つの構成成分で構成される。アルファ株から変異したデルタ株に対してもmRNAは有効であった。

・コロナに対して世界中で知見とknow howが蓄積されている。(上記2社以外にもオックスフォード大学とアストラゼネカ、ビオンテックと組んだ製薬会社ファイザー、ジョンソン&ジョンソン、その他製薬会社もワクチンのみならず医薬品を開発しつつある。

・新たなワクチンを作る場合でも、既存施設の転用が可能で、時間をかけて新たな製造施設を一から作らなければならないという時間との戦いを回避できる。

2021.11.09

インフレのちスタグフレーション?

久し振りに車に乗ってドライブと思い給油場所を探しました。スタンドの表示を見てガソリンはこんなに高かったかと驚愕。ハイオク/レギュラー/軽油がそれぞれ175/160/145円というのがどのスタンドもほぼ共通価格。少し前の価格と比べると、1ランク上がっている感じです。(ハイオク/レギュラー/軽油が160/145/130円だったような。)

原油価格が上昇しているので仕方のないことではありますが、最近はあらゆるものの価格が上昇し始めています。野菜、ガス、小麦、銅、半導体等。コロナからの経済回復が始まっているので、需要拡大が牽引する良いインフレなら理にかなっています。が、現状は供給不足により価格が上がる悪いインフレの側面が強くなっています。

供給不足の原因は、複合的です。コロナからの回復遅れによる新興国の生産低下、労働力不足による物資の輸送停滞、グリーンへの移行に伴う炭素エネルギーの供給低下等。コロナの影響が落ち着けば、実体経済は順調に元の世界に戻ってゆくだろうと期待していましたが、供給制約による価格上昇というのは意外でした。

景気が悪くなっているのに物価が上がるという現象はスタグフレーションと呼ばれ、1970年代オイルショックに見舞われた多くの先進国で起きています。こうなると金利の急上昇を政策金利で抑え込むことが困難となります。ただ、今のところ供給制約が解消すれば経済は回復してゆくと見込まれており、スタグフレーションは杞憂なのでしょう。

世界は新型コロナ対策で巨額の財政、金融対策を打ってきました。その結果、世界の債務残高はGDPの365%(2020年末.IIFデータ)に至る見通し。政府債務残高はGDP比98.9%、日本は同比率256.5%(2021年。IMF)となっています。

経済規模を超える政府債務残は市場に出回っているカネの量の大きさを表します。これが株を始めとする様々な資産価格を押し上げてきました。もし、なんらかの理由で物価が急激に上昇して政策金利を上げざるを得ない状況に立ち至った場合、膨大な債務の返済に支障をきたす企業や国が多く出てしまいます。

また、中国政府税収の50%超は不動産使用権の売却収入からと言われているので、不動産価格が下落すると経済低迷は避けられません。世界に波及すればスタグフレーションも現実化しそうです。インフレと共に、十分な注意を払いたいポイントです。

2021.10.05

不動産はなぜ怖いのか

不動産投資で利益を出す秘訣は不動産ブームになる前のタイミングで買い、ブームが終わる前に売ることです。当たり前じゃないか、と言われそうですが不動産には特有の特徴があります。単価がとび抜けて高いことです。従って大抵の場合、借入をしなければ買うことができません。

自己資本と借入金を合わせて物件を手に入れる訳ですが、一般的に自分の資金より借入額の方が大きくなります。これは、大きなレバレッジ(少ない資金で大きな額の取引をすること)をかけることと同義です。その上、長期に亘る利息の支払いがついて回ります。売却時の不動産価格が買い価格(支払い利息込み)以上になっていれば、小さな資金で大きく儲けたことになりますが、逆なら出資金は無くなったのに借入金だけが残るという悲惨な状況になります。

ブームが過熱すると加速度的に価格が上昇し、不動産を住居として購入しようと考えている人にとっても手の届かない所に価格が駆け上がる懸念が生まれます。真面目に働いていても家が持てないというのは政治的に大きな問題なので、政府は価格上昇を抑えにかかります。

過去にいくつかの国で行われたのは総量規制。不動産を買い付ける際に銀行が貸し付けるローン金額を一定の枠内に抑え込むものです。いわゆる不動産バブルつぶしの対策ですが、過去の日本で起きたことを見てもわかるように、無理やり需要を押し下げる政策は大きな問題を引き起こします。多額の借り入れをして手に入れた、多くの国民のわずかな資産価格が下がってゆくからです。

不動産価格が下がっても、借入金は減りません。買い手はまだ下がることを期待して中々現れません。売れるまでに時間もかかります。借入金には利息がついて増えてゆくので明るい未来は夢のまた夢。こうした状況が人間心理に与える影響は経済全体に及びます。日本が失われた20年を経験した原因の大きな一つと言えるでしょう。

現在世界にリスクとして認識され始めた中国不動産開発業者の恒大の資金繰り懸念。同社の負債総額は約33兆円ととてつもない大きさで、不動産開発業者にとっても大きな借入金がもたらすリスクは個人と同様です。規模の大きな企業の場合、倒産は社会に与える影響が大きい為、政府から手を差し伸べられることがあります。

しかしながら不動産バブルを政策理念上抑え込みたい習政権の意向を受け、同社への追加貸付には制限がかかっています。債券の利払いに支障をきたしはじめデフォルト(債務不履行)不可避と見られ、世界の株式市場も大きく動揺しました。今のところ事が一開発業者の倒産に限定されるのであれば、リーマンショックのような事態には至らないであろうとの予測が大勢を占めているように見受けられます。

しかしながら、上述のような不動産の特異性により一度破綻が起きると連鎖的に影響が拡大するのもまた事実。中国不動産そのものの価格下落が、世界金融バブル崩壊の端緒となることなく解決されることを切に願いたいと思います。

自己資本と借入金を合わせて物件を手に入れる訳ですが、一般的に自分の資金より借入額の方が大きくなります。これは、大きなレバレッジ(少ない資金で大きな額の取引をすること)をかけることと同義です。その上、長期に亘る利息の支払いがついて回ります。売却時の不動産価格が買い価格(支払い利息込み)以上になっていれば、小さな資金で大きく儲けたことになりますが、逆なら出資金は無くなったのに借入金だけが残るという悲惨な状況になります。

ブームが過熱すると加速度的に価格が上昇し、不動産を住居として購入しようと考えている人にとっても手の届かない所に価格が駆け上がる懸念が生まれます。真面目に働いていても家が持てないというのは政治的に大きな問題なので、政府は価格上昇を抑えにかかります。

過去にいくつかの国で行われたのは総量規制。不動産を買い付ける際に銀行が貸し付けるローン金額を一定の枠内に抑え込むものです。いわゆる不動産バブルつぶしの対策ですが、過去の日本で起きたことを見てもわかるように、無理やり需要を押し下げる政策は大きな問題を引き起こします。多額の借り入れをして手に入れた、多くの国民のわずかな資産価格が下がってゆくからです。

不動産価格が下がっても、借入金は減りません。買い手はまだ下がることを期待して中々現れません。売れるまでに時間もかかります。借入金には利息がついて増えてゆくので明るい未来は夢のまた夢。こうした状況が人間心理に与える影響は経済全体に及びます。日本が失われた20年を経験した原因の大きな一つと言えるでしょう。

現在世界にリスクとして認識され始めた中国不動産開発業者の恒大の資金繰り懸念。同社の負債総額は約33兆円ととてつもない大きさで、不動産開発業者にとっても大きな借入金がもたらすリスクは個人と同様です。規模の大きな企業の場合、倒産は社会に与える影響が大きい為、政府から手を差し伸べられることがあります。

しかしながら不動産バブルを政策理念上抑え込みたい習政権の意向を受け、同社への追加貸付には制限がかかっています。債券の利払いに支障をきたしはじめデフォルト(債務不履行)不可避と見られ、世界の株式市場も大きく動揺しました。今のところ事が一開発業者の倒産に限定されるのであれば、リーマンショックのような事態には至らないであろうとの予測が大勢を占めているように見受けられます。

しかしながら、上述のような不動産の特異性により一度破綻が起きると連鎖的に影響が拡大するのもまた事実。中国不動産そのものの価格下落が、世界金融バブル崩壊の端緒となることなく解決されることを切に願いたいと思います。

2021.09.07

医療崩壊は防げるか

首都圏における感染拡大が止まらず、コロナ感染者用の病床が不足しています。病床確保のため救急や保健所が連絡を入れても空きがないとして断られ、治療を受けられないままに亡くなるという正に災害時の様相を呈しています。

これは経済社会で普通にみられる需要と供給のミスマッチによるもの。早急に治療を受けなければならないという切迫した需要に対して、病床や医療スタッフの供給が追いつかないというものです。このミスマッチを解消するため国はコロナ病床を増やした病院に対して一床あたり1950万(上限)程度の補助金を支払うことにより不足を補うという対策を打ち出しました。

しかしながら、正当な理由(医師・看護師、物資の不足等)があれば国や自治体からの勧告、命令を受けないことになっています。(厚生省ガイドライン)国からの支援金を受け取りながら、コロナ対応に消極的な病院も存在しており、正当理由に当たる病院がどのくらいの数にのぼるのか国も自治体も把握できていないと報じられています。

需給がミスマッチとなった場合、経済界においては価格によって自然にこの差が埋まってゆきます。また最近ではダイナミックプライシングなど、定価を動かすことによってギャップを埋めることが可能となっています。例えば航空機などのように座席数が一定の場合、この数に対して需要が大きければ価格を上げ、少なければ下げるという方法です。

コロナ感染のような緊急を要する医療に対して上記のような需給調整を導入できれば、病床を提供した病院や医療スタッフにはより高い医療費や報酬が支払われます。(現状は定額の診療報酬や給付の引き上げという対策。費用対効果に難点)そうなると、強制やお願いをしなくとも医療スタッフの供給は増えてゆくと思われます。

現状ではコロナ患者に対応出来る体制を早急に作るのが第一優先なので、関係法規によってこうした仕組み導入が制約を受けているなら法律を変えることが優先事項。自治体からはロックダウンが出来るようにしてほしいという要望が出ていると報じられていますが、優先順位が違うのではないでしょうか。

このような変更を実施する場合、病床数やコロナ対応可能な医療関係者の数、空きキャパシティーなどの情報を瞬時的確に把握する必要が欠かせません。IOTやAIなどを駆使してネットで救急や保健所に提供し患者をすぐに搬送できる体制が必要です。(現状はG-MIS、

HER-SYSがありますが医療機関等による人手の入力が必要。緊急性や正確性に難点)